2024年度から新たに「森林環境税」の徴収が始まりました。

「森林環境税って何?」

「森林環境税は何のために集め、何に使われるの?」

「どのように徴収されているの?」

という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、森林環境税の目的や仕組み、具体的な活用例ついて丁寧に解説します。

目次

森林環境税とは

森林環境税とは、納税義務のある個人に対して課税される国税の1つで、2024年度から徴収が始まりました。

私有林人工林を市町村が主体となって管理し、森林の公益機能を発揮するための財源として創設されました。

1人当たり年間1,000円が回収され、森林整備や人材育成・木材利用促進などに活用されます。

森林環境税の目的

森林環境税の徴収が始まった経緯は、森林整備の人手・財源不足があります。

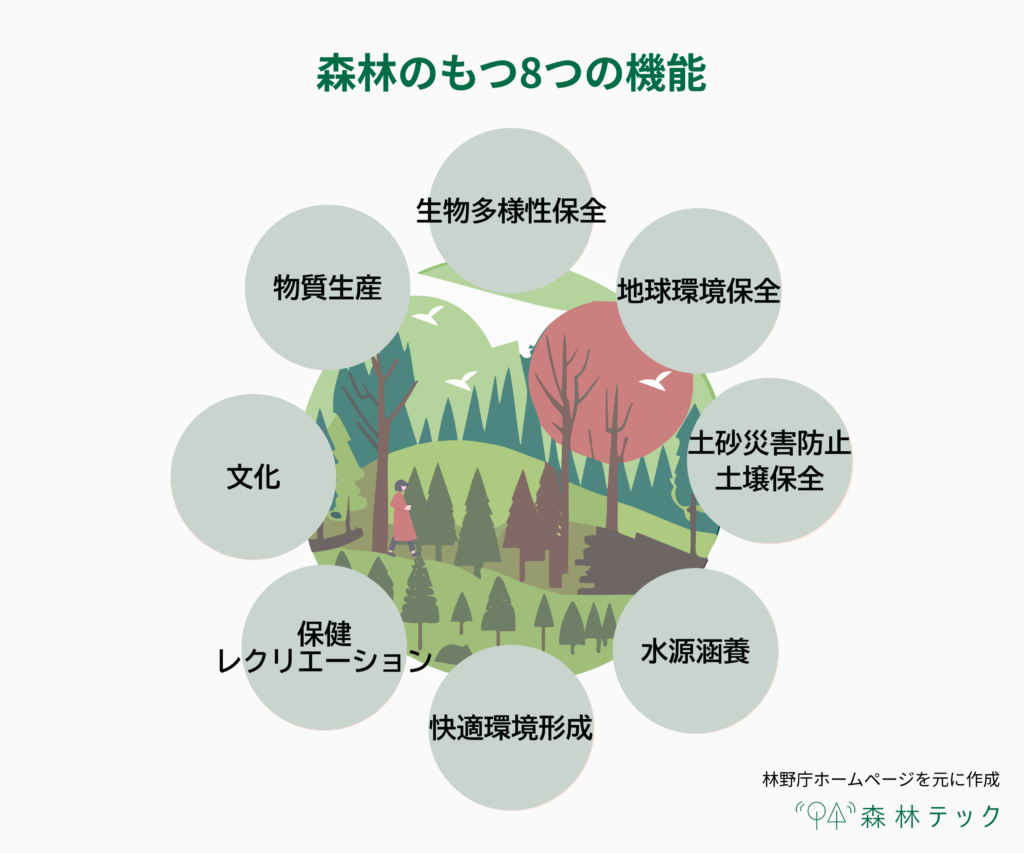

日本の国土の約7割を占める森林は、私たちの見えないところで様々な機能を発揮しています。

土砂災害を防いだり、地球環境を保全したりなどといった公益的な機能は、森林が多い地域・少ない地域に関わらず、川上~川下までみな恩恵を受けています。

金銭的な価値に換算すると、換算可能なものだけでも年間約70兆円の価値があると言われています。

(参照:森林の多面的な機能の評価について(日本学術会議の答申))

それほど価値のある森林ですが、林業の人手不足や市場の問題、所有者などで最適な手入れが行き届いていないのが現状です。

最適に手入れされないと、上の図にある森林の機能も十分に発揮されません。

そこで、森林の機能をより発揮するために市町村が森林整備を行う財源として「森林環境税」の仕組みが生まれました。

森林環境税のしくみ

森林環境税はどのように私たちから徴収されるのでしょうか。

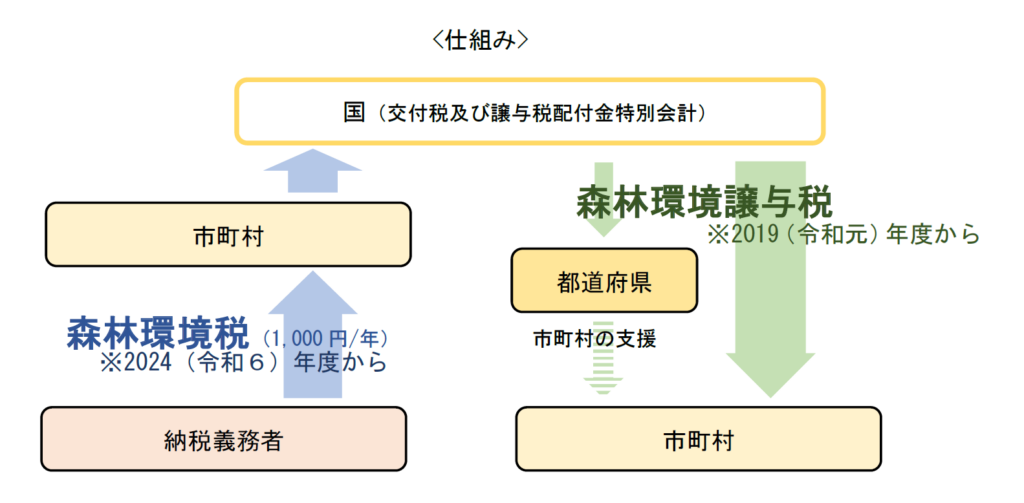

森林環境税は国税ですが、市町村より個人住民税均等割をあわせて徴収されます。

徴収金額は年間1人1,000円です。

徴収されたお金は国に集められ、「森林環境譲与税」として市町村や都道府県に譲与されます。

市町村・都道府県への配分は、私有林人工林面積・林業従業者数・人口を基準に割り当てています。

森林環境税と森林環境譲与税

納税義務者が国に納めるお金を「森林環境税」、市町村や都道府県が国から譲与されるお金を「森林環境税譲与税」と呼びます。

森林環境税は何に使われているのか

林野庁によると、森林環境譲与税は総額500億円が譲与され、そのうちの活用額は399億円と約8割が活用されています(令和4年度)。

設立当初はきちんと活用されるか懸念の声もありましたが、着実に活用が広まっていることが分かります。

森林環境譲与税の使い道は大きく分けて3つあります。

- 森林整備

- 人材育成・確保

- 木材利用・普及啓発

1つずつ解説します。

森林整備

林野庁により公表されている取り組み事例の中で最も多いのが森林整備です。

間伐・除伐・再造林・路網整備などの資金に森林環境譲与税を利用します。

花粉発生源対策の推進に活用しているケースもあります。

鳥取県八頭町では、花粉発生源対策として再造林においてクヌギ・コナラの植樹にかかる費用や獣害対策にかかる費用の補助を実施し、森林所有者の負担を軽減しています。

また、リモートセンシング技術の導入に活用しているケースもあります。

山形県山形市では、森林所有者の高齢化・不在村化等により適切な管理が行われていない森林が増加していることが課題でした。

そこで、ドローンなどのリモートセンシング技術を活用した森林境界確認やゾーニングを実施し、適正な森林管理につなげています。

人材育成・確保

森林組合などの森林整備の担い手への投資に森林環境譲与税を利用している自治体もあります。

新潟県柏崎市では、森林組合の新規就業者の雇用にかかる費用や手当金への支援を実施し、雇用の促進を実現しました。

また、高知県仁淀川町では十人の高齢化による林業の担い手不足が課題だったので、森林環境譲与税を利用して移住希望者の募集・林業研修を行いました。

結果として令和3年度に8名が研修を行い、4名が町内林業事業体へと就業しています。

鳥取県智頭町では「林業マルチワーカー」という新しい働き方の支援に森林環境譲与税を活用しています。

林業マルチワーカーとは、季節ごとの労働需要に応じて林業+〇〇(環境業・飲食業・製造業など)といった柔軟な仕事をする働き方です。

令和4年度には4名の林業マルチワーカーの雇用につながり、林業を含めた地域産業の活性化につながっています。

木材利用・普及啓発

役所や学校などの公共施設を、地元産木材を利用して建築する「木質化」の費用に活用されるケースが多いです。

出典:福島市ホームページ

木質バイオマスとして利用するケースもあります。

京都府舞鶴市では、市内で発生した間伐材を木質バイオマス燃料として搬出する費用を補助しています。

大分県国東市では、里山資源を活用するべく、薪ストーブの設置支援に森林環境譲与税を利用しています。

長野県佐久穂町では、木材利用を「木育」と掛け合わせた面白い取り組みをしています。

小学校の森林林業体験で伐り出した学校林のカラマツを使った「シラカバツミキ」をいうおもちゃを、1歳を迎えた子に贈呈する取り組みです。

1歳児と小学生双方の木育になり、世代間のつながりも感じられるよくできた取り組みですね。

森林環境税の課題

様々なことに活用される森林環境税ですが、一部問題も指摘されています。

いくつかピックアップして紹介します。

使い道の不明瞭さ

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」では、使い道を以下のように定めています。

市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

出典:e-Govポータル「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」

一 森林の整備に関する施策

二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

人材の育成や確保が挙げられていますが、森林担当の正規職員の人件費は不適切な使い道として例示されるなどの線引きもあり、どこからどこまでがOKかというのが分かりづらい面もあります。

今後、活用事例がさらに積み重なり、分かりやすいガイドラインの提示などが求められます。

配分基準

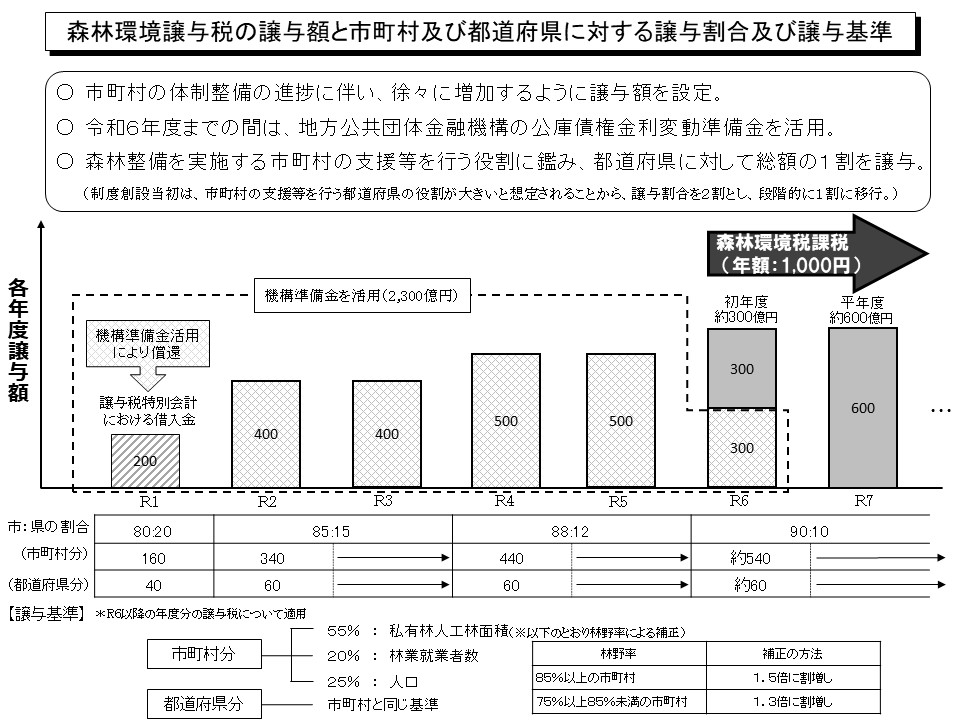

森林環境譲与税の市町村への配分基準は、以下の図のようになっています。

ざっくり言うと配分基準の55%が私有林人工林面積、20%が林業就業者数、25%が人口となっています。

配分基準に人口が加味されているのは「木材利用推進による間伐材需要の増加」や「都市部の住民を含めた森林環境税への理解」の必要性からだと説明されています。

人口の多い都市圏が木材利用を促進する可能性について、明確な因果関係を示すのは難しいです。

令和5年度までは配分基準のうち30%が人口でしたが、令和6年度からは25%が人口に引き下げられ、その分私有林人口面積の割合を上げるという見直しは行っています。

配分基準のよりクリアな根拠が示されれば、さらなる見直しがされる可能性があります。

府県の森林環境税との重複

令和6年度から始まった国税としての森林環境税ですが、それより以前に38府県では「府県・森林環境税」を徴収してきています。

これにより、二重徴収になっているのではないかという意見もあります。

国税の森林環境税と府県の森林環境税について、以下のような考察があります。

国税・森林環境税の使途が森林整備に関わる事業だけでなく、最終的に木材利用促進や普及啓発にまで拡大したことにより、府県・森林環境税の支出事業メニューとの重複を回避するための理由付けが必要になってきた。そして、各府県が「すみわけ」というキーワードを使って府県・森林環境税と国税・森林環境税との「線引き」をおこなっている。

出典:清水雅貴「国税・森林環境税の導入による府県・森林環境税への影響について」

現状、府県・森林環境税と国税・森林環境税の使い道を分けることで対応している自治体が多いです。

徴収額が最適なのか、森林整備がある程度進んだ段階での府県・国税の「線引き」がどうなるかという点について、今後検証していく必要がありそうです。

まとめ

森林の公益機能を発揮するために実施されている森林環境税。

使い道は各自治体より公表されているので、気になった方は所属する自治体のホームページ等を確認してみてください。

また、マプリィの提供するLiDARやアプリケーションなどの製品も森林環境譲与税を活用して導入した実績があります。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考資料

総務省.「森林環境税及び森林環境譲与税」.https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html (2024.6.3取得)

林野庁.「森林環境税及び森林環境譲与税」.https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html(2024.6.3取得)

林野庁.「森林の多面的な機能の評価について(日本学術会議の答申)」https://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h15-7gatu/0627-s14.pdf(2024.6.3取得)

林野庁.「令和4年度森林環境譲与税の取組事例集(市町村・都道府県)」.2024年3月

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/torikumizyoukyou-11.pdf(2024.6.3取得)

林野庁.「令和3年度森林環境譲与税の取組事例集(市町村・都道府県)」.2022年11月.

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/torikumizyoukyou-8.pdf(2024.6.3取得)

飛田博史.「国税森林環境税・譲与税創設の経緯とその問題点」.自治総研,2019 年 45 巻 487 号 p. 1-49.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jichisoken/45/487/45_1/_pdf/-char/ja(2024.6.3取得)

石崎涼子.「書評 青木宗明 編著 国税・森林環境税─問題だらけの増税─」.林業経済,2022年75 巻 5号 p. 16-21.https://www.jstage.jst.go.jp/article/rinrin/75/5/75_16/_pdf(2024.6.3取得)