木材を搬出する現場で毎日のように行われる作業が木材検収です。

今回の記事では、木材検収の概要や活用の仕方、作業のコツなどを紹介します。

目次

林業で欠かせない木材検収とは

林業における木材検収とは、造材した木材の直径を測り、記録することを指します。

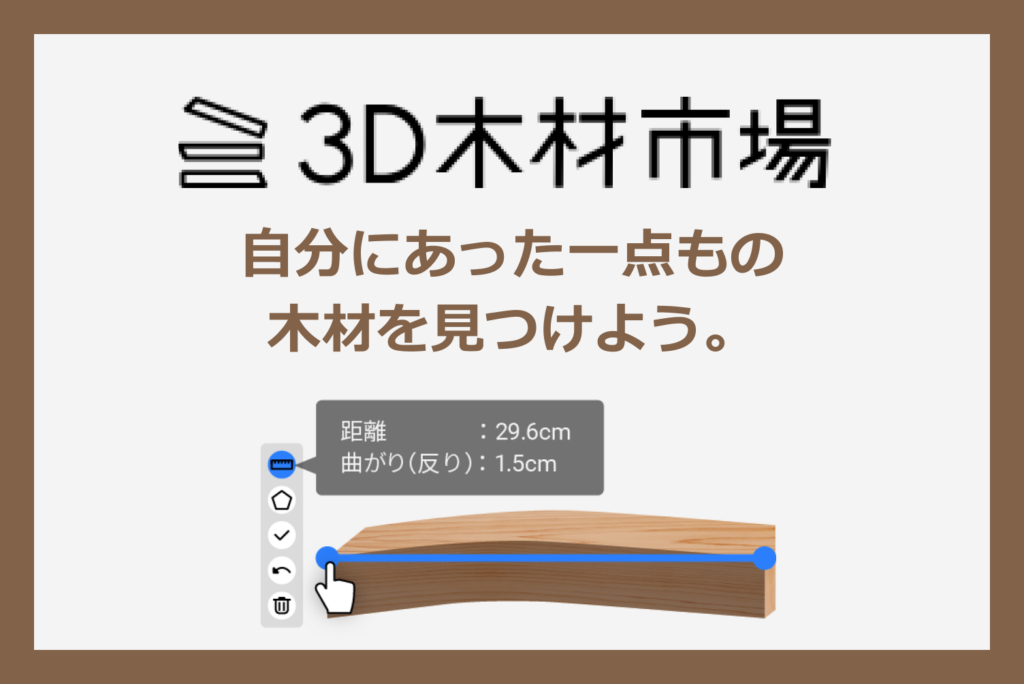

木材の断面には以下の2種類があります。

- 元口:根元に近い側

- 末口:てっぺんに近い側

木材検収で径を計るのは末口です。

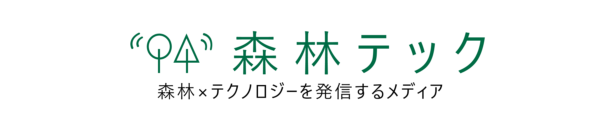

アナログ的にはコンベックス(メジャー)を用いて計測します。

現在ではデジタル化が進み、工程が大きく縮まっている作業でもあります。

木材検収の工程を見直すことで、日々の作業の効率化が図られるため、コスト削減や生産力アップが期待できます。

木材検収を行う意味

木材検収は、材積を集計するために行われます。

基本的に材の量を数えるための単位はm3(立方メートル)です。

材積を計算するひとつの方法には「末口2乗法」があり、以下の式で求められます。

- 材積(m3)=材の直径(m)×材の直径(m)×材の長さ(m)

計算には径が必要なため、木材検収が行われるのです。

木材工場とのやりとりがm3で行われるため、林業においては、材積がさまざまな基準となります。

伐採の仕事を依頼するときも、作業量は材積で表されることがほとんどです。

期間内に決められた材積を出すのが、伐採・搬出する人に求められる仕事といえます。

そのため、管理の面から考えても、日々の搬出量を把握するのは必要な作業です。

木材検収で得られた材積の活用の仕方

木材検収で得られた材積は、以下の情報を知るために活用されます。

- 単位当たりの生産量

- 仕事の進捗度合い

- ひと山当たりの概算の材積量

- 山土場に蓄積された材積量

全ての木材検収は材積量を知るために行われます。

木材検収の情報がどのように活かせるのか、それぞれくわしく紹介します。

単位当たりの生産量

単位当たりの生産量は、作業工程の見直しに役立てられます。

計算には搬出した材積量が必要なので、木材検収が行われます。

各生産量の求め方は以下のとおりです。

- 「1日」当たりの生産量(日/m3)=搬出した材積÷日数

- 「1人」当たりの生産量(人/m3)=搬出した材積÷作業にかかった延べ人数

林業の伐採チームの生産量を求めるときは、日々の材積管理が欠かせません。

伐採・搬出現場の進捗度合い

伐採・搬出現場の進捗度合いを計る際にも、木材検収は重要な役割を持ちます。

なぜなら、材積を知ることで進捗度合いがわかるからです。

進捗度合いは以下の式で表されます。

- 伐採・搬出現場の進捗度合い(%)=木材検収した材積÷予定搬出材積×100

もちろん、片付けや手直しなど、進捗度合いを計る上では他にも考慮すべき点はあります。

しかし、伐採現場における搬出作業は仕事の大部分を占めます。

おおよその進捗度合いを計るのであれば、十分な数値といえるでしょう。

ひと山当たりの概算の材積量

ひと山当たりの材積を知りたいときも、木材検収は有効な手段です。

部分的に伐採が完了したエリアの木材検収を行ったうえで、全体の木材搬出量を想定します。

全体の木材搬出量は、以下の式で表されます。

- 全体の木材搬出量=全体の面積÷伐採した面積×木材検収した材積

例えば、搬出可能な約10haの山があるとします。

1ha分の山の伐採が完了していて、伐採量は100m3の場合、山全体から見込まれる材積はおよそ1,000m3です。

ただし、おおよそでも山の面積がわからないと計算できません。

山の面積が分かっている場合に可能な計算方法です。

山土場に蓄積された材積量

トラックの運転手との連携時に必要な情報が、山土場に蓄積された材積量です。

山土場は、トラックが積み込みできる場所を指します。

狭い山土場では、トラックが材を運び出さないと山からの搬出作業ができないため、仕事がスムーズに進みません。

そのため、無線や携帯電話を使用し、トラックの運転手との連携が重要です。

ベテランの作業員になってくると、トラック何台分が山土場にあるか見分けることも可能です。

しかし、木材検収をすることで、より正確な材積量が分かります。

その結果、手配するトラックも必要最低限で済むため、スムーズな配車が可能です。

木材検収に必要な道具

一般的に木材検収に必要な道具は、以下のとおりです。

- チョーク

- コンベックス(メジャー)

- 野帳

- 筆記用具

現在は木材検収ができる便利なアプリケーションが多数開発されています。

そのため、スマホやタブレットで木材検収ができる時代です。

しかし、アナログ的なやり方はアクシデントに強い側面があるため、覚えておいて損はない方法です。

例えば、電池が切れた、電波障害で使えない、などの心配がありません。

アナログ的に木材検収できる道具は、常に準備しておきたいものです。

木材検収のやり方

木材検収のやり方は以下の流れで行われます。

- 木材の末口をコンベックス(メジャー)などで測る

- 木材チョークで木口(木の断面)に寸径を記す

- 野帳に転記する

一連の作業を全ての木材に行い、材積を集計します。

山から出る本数は何千何万となる場合もあるので、骨の折れる作業です。

しかし、アプリケーションを使うと、木材検収作業の省力化が可能です。

カメラで撮影するだけで、木材検収が終わります。

木材検収にデジタル化を取り入れることは、伐採搬出作業の効率化の面から考えて、非常に大きな可能性を秘めています。

正確な検収作業のコツ

正確な木材検収には、以下のようなコツがあります。

- きれいにはい積みする

- 役割分担する

- チェックの印は大きめに付ける

コツをつかんで木材検収を行えば、正確で効率よく作業ができます。

それぞれについて紹介します。

きれいにはい積みする

はい積みの木口がデコボコしていては、検収作業がやりにくくなってしまいます。

とくに奥に引っ込んでしまった木材は要注意です。

コンベックスを当てられないため、正確な木材検収ができません。

きれいなはい積みは、木材検収を効率よく進められます。

木材を積む人が自分以外であれば、積み込む人に一声かけてみましょう。

役割分担する

木材検収は役割を分担して行うと、早く正確に作業できます。

木材検収の工程はいくつかありますが、基本的には一人でもできる作業です。

しかし、もう一人の仲間に径を測って読み上げてもらえば、間違いは相当数減らせます。

なぜなら、一人が行う工程を少なくすることで、作業に集中できるためです。

効率面を考えると、ペンやチョークを持ち帰る手間などもあります。

効率を上げたうえでミスを減らすためには、役割を決めて作業に当たることが大切です。

チェックの印は大きめに付ける

野帳に記入し終わった木材の木口には、大きくチェックの印を付けましょう。

付けたかわからないような印では迷いが出ますし、二重記入の可能性も出てきます。

大きく付けたからといって、そこまで手間がかかるわけではありません。

大きなチェックは、あとで無駄な作業をしないための工夫のひとつです。

木材検収作業の注意点

木材検収作業の注意点は以下の3つです。

- 安全を確保する

- 末口を確認する

- 過小評価で木材を測る

注意点を知ることで、現場作業に活かせるでしょう。

それぞれについて紹介します。

安全を確保する

足場やはい積みが十分に安定しているかの確認が重要です。

考えられる危険なポイントは、以下の状況が考えられます。

- 不安定な足場での作業による転落の可能性

- はい積みが崩れる可能性

木材検収の作業は、高く積まれた木材に行う場面が想定されます。

そのため、転落の可能性が大いにあります。

くわえて、林業・木材製造業労働災害防止協会の災害発生状況によると、2011年にははい積みが崩れ下敷きになった死亡事故も起きています。

危険が潜んでいることを認識し、対策を立てましょう。

末口を確認する

林業・木材業界のルールとして、木材検収は末口、つまり木材の断面の小さい方を測ることになっています。

そのため、どちらが末口かわからなくなっている木材は注意が必要です。

誤って元口へ寸径を書いてしまうと、運搬業者や木材加工業者からクレームが入る可能性があります。

なぜなら、2cm分の材積を水増しした可能性を疑われるからです。

例えば、末口で18cmの木材が、元口では20cmとなる木材はよく見られます。

1本であれば微々たる誤差でも、山全体となると大きな差となって表れます。

材の末口がそろっているかどうか、十分に確認して作業に当たらなくてはいけません。

過小評価で木材を測る

過小評価で材を測るのも、木材検収のルールです。

例えば、測った直径が19.9cmだった場合、木材の寸径を18cmと記入します。

10cmの次は12cmのように、スギやヒノキの木材検収は2cmずつ記入するのが決まりです。(これを2cm括約といいます)

ほとんど20cmに近いからといって、数値を繰り上げてはいけません。

木材の売買の基本単位は材積です。

そのため、材積の過大な報告は、売上の水増しにつながってしまいます。

木材は過小評価で測る。

心に留めて木材検収を行ってもらいたいと思います。

まとめ

- 木材検収は、材積を集計するために行われる

- 材積は、林業のベースとなる数値である

- 材積を測ることで、進捗状況の確認や各生産量を計算できる

- 近年はアプリケーションによる木材検収も進んでいる

- 基本は過小評価であり、過大には集計しない

- 木材検収も安全には気を付ける必要がある

木材検収の概要やコツ、注意点などへの理解が深まったでしょうか。

木材伐出作業において、木材検収はなくてはならない作業です。

しかし、山から搬出される全ての木を木材検収するのは、非常に手間がかかります。

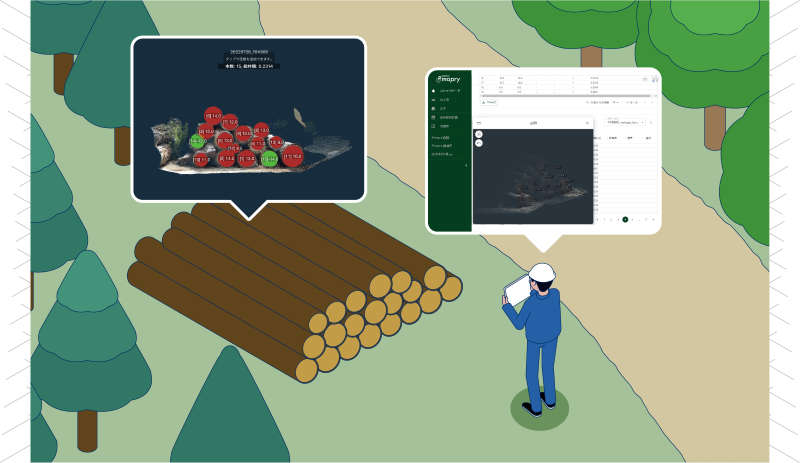

そこでご紹介したいのが、木材検収が可能なアプリ「mapry木材検収」です。

木材検収だけでなく、生産管理や木材流通管理にまで使えるアプリです。

無料で使用できますので、興味のある方は以下のURLからお問い合わせてみてください。

参考資料

林業・木材製造業労働災害防止協会.「木材製造業労働災害(死亡災害)速報一覧」.林業・木材製造業労働災害防止協会.日付不明.https://www.rinsaibou.or.jp/disaster/detail/5319.html(2023.12.14取得)