こんにちは。森林テック編集部です。

都道府県には、それぞれ「シンボル」が設定されていることをご存じでしょうか?

「都道府県の花」「都道府県の木」「都道府県の鳥」の3つのシンボルは、47都道府県すべてで設定されています。

この記事では、「都道府県の木」について特長や傾向を解説します。

目次

都道府県の木 一覧

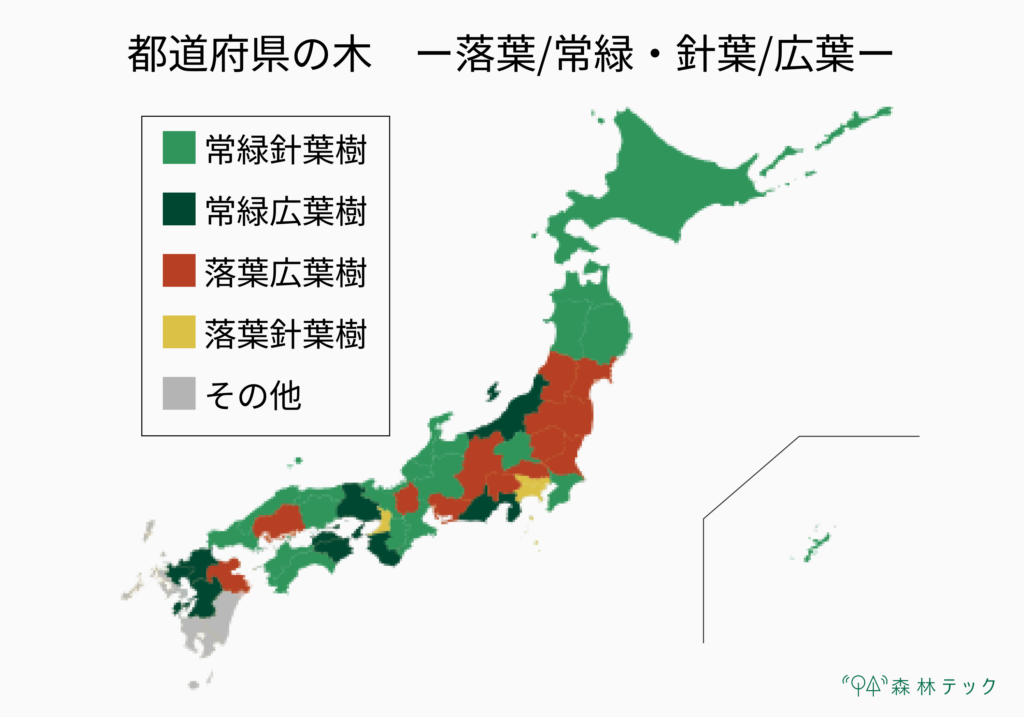

都道府県のシンボルの木を、日本地図にまとめてみました。

A4サイズですのでよろしければ印刷してご利用ください。

都道府県の木を地域別に紹介

まずは、都道府県の木を地域別に紹介します。

各都道府県の木は、全国知事会ホームページ を参照させていただきました。

北海道・東北地方

- 北海道・・・エゾマツ

- 青森県・・・ヒバ

- 岩手県・・・ナンブアカマツ

- 宮城県・・・ケヤキ

- 秋田県・・・秋田杉

- 山形県・・・さくらんぼ

- 福島県 ・・・ケヤキ

北海道は日本で唯一冷帯に属することから、植生も本州とは異なっています。

エゾマツは、トドマツと共に北海道を代表する樹木です。

ヒバ・ナンブアカマツ・秋田杉と、各地のブランド材が選出されています。

さくらんぼは、ご存じの通り山形県の名産品ですね。

関東地方

- 茨城県・・・ウメ

- 栃木県 ・・・トチノキ

- 群馬県 ・・・くろまつ

- 埼玉県 ・・・ケヤキ

- 千葉県 ・・・マキ

- 東京都 ・・・イチョウ

- 神奈川県 ・・・イチョウ

関東地方は、街路樹や公園、住宅地で見かける樹木が多い印象です。

栃木県のトチノキは、名前が似ていることから栃木県民に親しまれている木です。

トチノキが栃木県の名前の由来になったという説もあります。

トチノキがたくさん生えており、それが転訛して「トチギ」になったという説。

出典:栃木県ホームページ https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/kensei/aramashi/kenmin.html

ただし、栃木県の名前の由来は他にも多数あるので実際は定かではありません。

北陸地方

- 新潟県・・・ユキツバキ

- 富山県 ・・・立山杉

- 石川県・・・あて

- 福井県・・・マツ

北陸地方は、新潟県のユキツバキ以外はすべて針葉樹です。

「あて」という言葉は、石川県の方言でヒノキアスナロのことです。

アテは、アスナロの変種であるヒノキアスナロの方言です。美しい林を作り、 建材としても優れています。昭和41年(1966)には「石川県の木」に指定されました。

出典:石川県ホームページ https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/ate/ate.html

中部地方

- 山梨県・・・かえで

- 長野県・・・しらかば

- 岐阜県・・・イチイ

- 静岡県・・・もくせい

- 愛知県・・・ハナノキ

- 三重県・・・神宮スギ

中部地方は、比較的広葉樹が多いです。

長野県は標高が高い土地が多く、寒冷地を好む「しらかば」が選ばれています。

個人的に長野県は「カラマツ」のイメージが強かったのでちょっと意外でした。

近畿地方

- 滋賀県・・・紅葉

- 京都府・・・北山杉

- 大阪府・・・いちょう

- 兵庫県・・・クスノキ

- 奈良県・・・すぎ

- 和歌山県・・・ウバメガシ

近畿地方も広葉樹が多めです。

和歌山県の木、ウバメガシは備長炭の材料です。

和歌山県は「紀州備長炭」が有名なので、選ばれているのも納得です。

四国・中国地方

- 鳥取県・・・ダイセンキャラボク

- 島根県・・・クロマツ

- 岡山県 ・・・あかまつ

- 広島県・・・モミジ

- 山口県・・・アカマツ

- 徳島県・・・やまもも

- 香川県・・・オリーブ

- 愛媛県・・・まつ

- 高知県・・・ヤナセスギ

瀬戸内海式気候は夏場に乾燥するのが特長です。

乾燥に強い松やオリーブが目立ちますね。

九州地方

- 福岡県・・・つつじ

- 佐賀県 ・・・クス

- 長崎県・・・ヒノキ・ツバキ

- 熊本県・・・クスノキ

- 大分県・・・豊後梅

- 宮崎県・・・フェニックス・ヤマザクラ・オビスギ

- 鹿児島県・・・クスノキ・カイコウズ

- 沖縄県 ・・・リュウキュウマツ

複数の木を選出している県が目立ちます。

クスノキ強し。(クス=クスノキです)

宮崎県のフェニックスとは、カナリーヤシというヤシ科の植物です。

温暖な気候が特長の宮崎県らしい選出です。

また、鹿児島県のカイコウズは「アメリカデイゴ」という落葉低木のことです。

樹木の種類別で見た都道府県の木

樹木の種類別に都道府県の木を見ていきましょう。

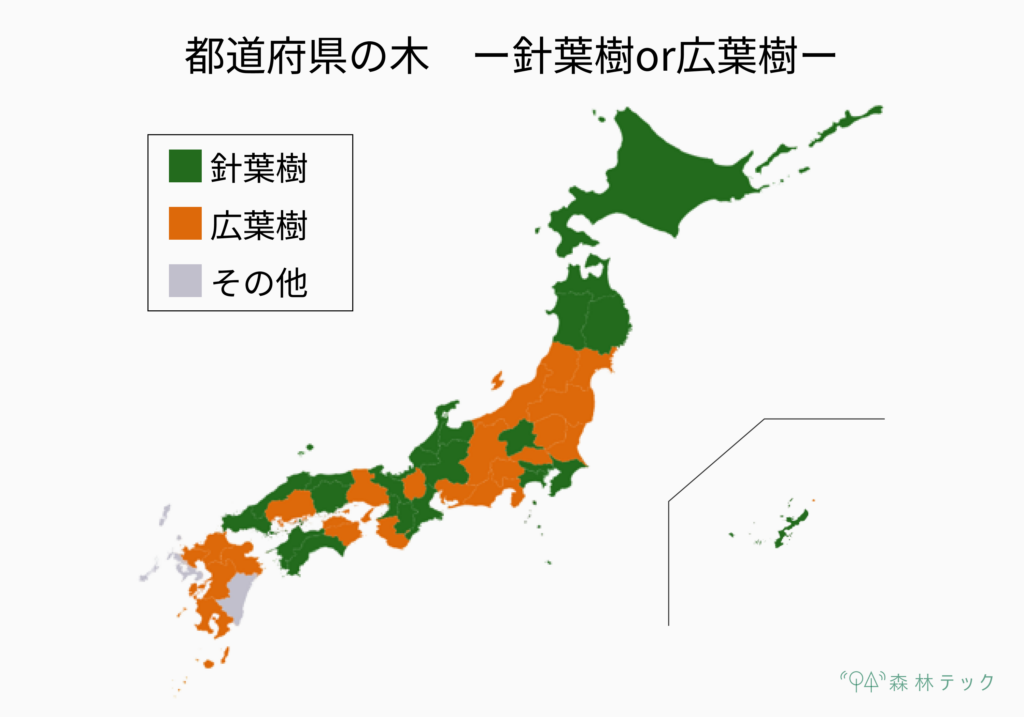

針葉樹or広葉樹

針葉樹を選出したのは23都道府県、広葉樹は22県、その他2県となっています。

※イチョウは針葉樹としてカウント。宮崎県・長崎県は複数の樹木を選出しており、それぞれ異なっているため「その他」としています。

全体的には北部の方が針葉樹が多い印象です。

ただ沖縄県の「リュウキュウマツ」は針葉樹だったりと、地域による針葉樹/広葉樹の割合の明確な差は見られません。

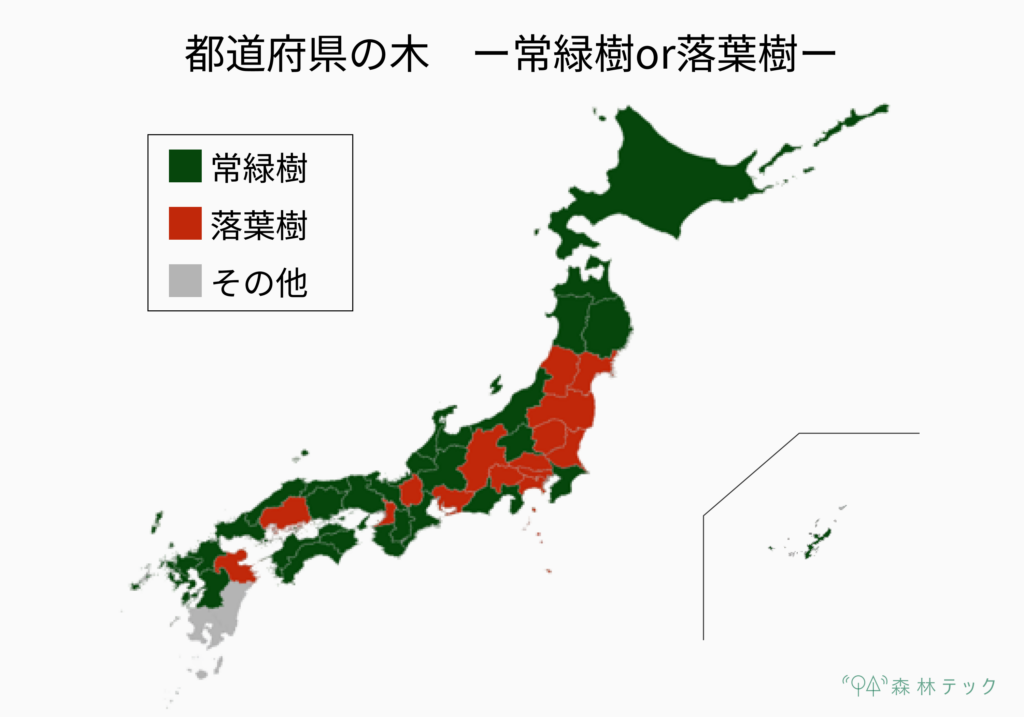

常緑樹or落葉樹

常緑樹を選出したのは30道府県、落葉樹は15都府県、その他2県となっています。

※宮崎県・鹿児島県は複数の樹木を選出しており、それぞれ異なっているため「その他」としています。

針葉樹は常緑樹の割合が高く、広葉樹は比較的落葉樹の割合が高いので、「針葉樹or広葉樹」の地図と似たような地図になりました。

落葉広葉樹は東日本、常緑広葉樹は西日本に多い

落葉広葉樹を選んでいるのは以下の県です。

- 宮城県(東日本)・・・ケヤキ

- 山形県(東日本)・・・さくらんぼ

- 福島県(東日本)・・・ケヤキ

- 茨城県(東日本)・・・ウメ

- 栃木県(東日本)・・・トチノキ

- 埼玉県(東日本)・・・ケヤキ

- 山梨県(東日本)・・・かえで

- 長野県(東日本)・・・しらかば

- 愛知県(東日本)・・・ハナノキ

- 滋賀県(西日本)・・・紅葉

- 広島県(西日本)・・・モミジ

- 大分県(西日本)・・・豊後梅

東日本が9県、西日本が3県となりました。

一方、常緑広葉樹を選んでいるのは以下の県です。

- 新潟県(東日本)・・・ユキツバキ

- 静岡県(東日本)・・・もくせい

- 兵庫県(西日本)・・・クスノキ

- 和歌山県(西日本)・・・ウバメガシ

- 徳島県 (西日本) ・・・やまもも

- 香川県(西日本)・・・オリーブ

- 福岡県(西日本)・・・つつじ

- 佐賀県(西日本)・・・クス

- 熊本県(西日本)・・・クスノキ

9県中7県が西日本の県です。

常緑広葉樹は温暖な気候に適性があるものが多いのでこのような結果になったと思われます。

広葉樹に限って言えば、落葉樹は東日本、常緑樹は西日本に多いと言えます。

針葉樹はイチョウを除いてすべて常緑なので、特に傾向はみられません。

複数の都道府県から選出されている樹木

スギ

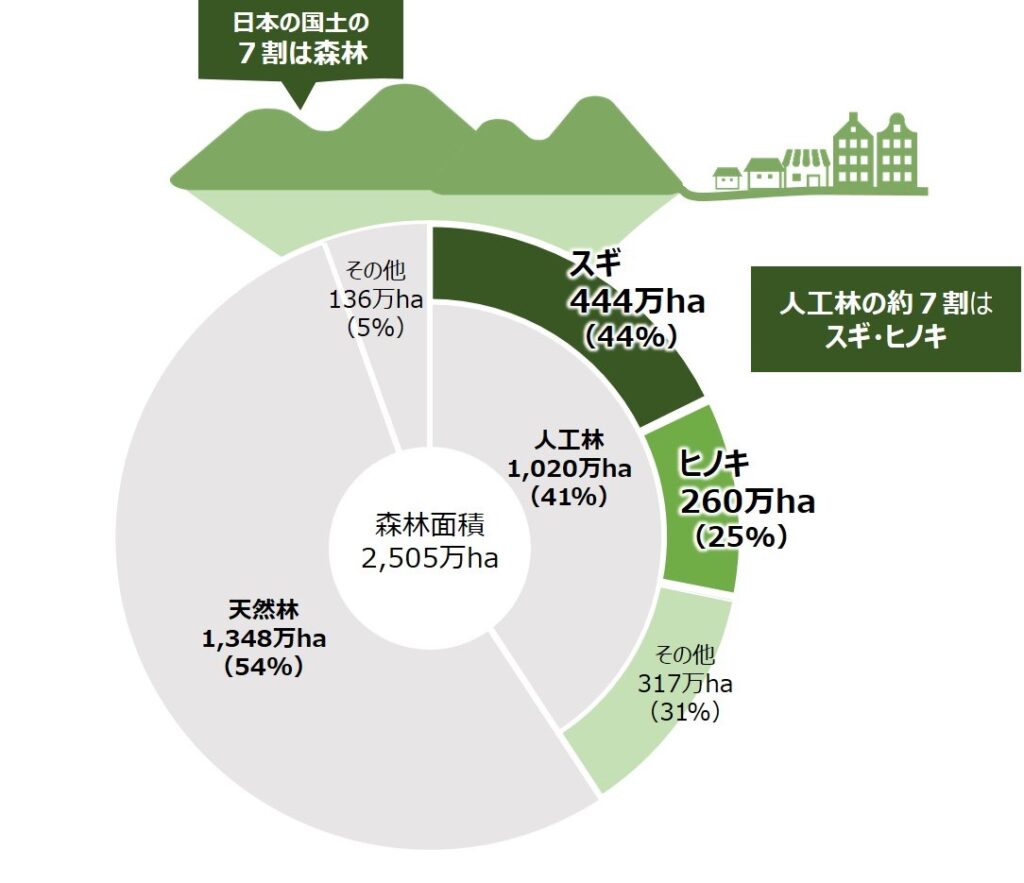

スギは7府県と、最も多く選出されています。(宮崎県のオビスギ含む。)

それぞれ表記は違いますが、どれも同じ樹種「スギ」のことを指しています。

日本で一番多く植樹されている木ですので、納得の結果です。

(スギ花粉に悩んでいる方も多いのではないでしょうか)

出典:林野庁ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html

秋田県の秋田杉、富山県の立山杉、京都府の北山杉、高知県のヤナセスギ、宮崎県のオビスギはすべて伝統的なブランド材となっています。

奈良県は単に「すぎ」としていますが、奈良県の吉野杉は日本の代表的なブランド材で、日本三大美林の1つでもあります。

三重県の神宮スギは、伊勢神宮に生えている巨大なスギのことです。

マツ

マツは合計9道県から選出されています。

スギと違い、すべて同じマツというわけではなく何種類かのマツがあります。

- エゾマツ・・・北海道

- アカマツ・・・岩手県、岡山県、山口県

- クロマツ・・・群馬県、島根県

- リュウキュウマツ・・・沖縄県

- マツ・・・福井県、愛媛県

それぞれの地域の気候にあったマツが選ばれていますね。

1つ気になったのは群馬県のクロマツです。

「アカマツは内陸、クロマツは海沿い」に生えるというのが一般的ですが、群馬県は内陸県。

群馬県ホームページによると、くろまつは赤城山南面に広く植樹されており、県庁構内にも老木が生えているそうです。

クスノキ

クスノキは兵庫県・佐賀県・熊本県・鹿児島県と、4つの県から選出されています。

クスノキは関東より南の「照葉樹林」を構成する代表的な樹種であり、古くから日本人に親しまれてきました。

巨木になることから、まさに「シンボル」といった木です。

葉っぱをちぎると爽やかな香りがすることも特徴です。

イチョウ

イチョウは東京・神奈川・大阪の3都府県から選ばれています。

これらは人口数ベスト3の都府県です。

イチョウは街路樹や神社・寺院の境内に植えられる木としてよく利用されいることから、人口の多い都市で選ばれているのも納得です。

東京の明治神宮外苑、大阪の御堂筋のイチョウ並木は特に有名です。

ケヤキ

ケヤキは宮城県・福島県・埼玉県の3つの県で選ばれています。

公園や街路樹で見かけるなじみ深い木です。

西日本でもよく見かける木ですが、選出した3県はすべて東日本となりました。

気になったこと

少し気になったことが・・・。

それは「ヒノキ」についてです。

ヒノキはスギに次いで2番目に植林される木です。

しかしヒノキを選んでいるのは「長崎県」のみ。

同じメジャーな針葉樹でスギは7府県、マツは9道県で選ばれているのに、なぜヒノキはこんなに少ないんでしょうか・・・

また、コナラ・クヌギ・ブナ・シイなどのなじみ深い樹木も選ばれていません。

「ありふれた木」ということであまり目立たないからでしょうか。

個人的には少し寂しく感じました。

まとめ

自分の出身・在住の都道府県の木は知っていたでしょうか?

都道府県の木は、地域に適性があり、文化的にも古くからその地に関わるものが多いということがわかりました。

また、「落葉広葉樹は東日本、常緑広葉樹は西日本に多い」という地域による特長があったり、スギやマツが多くの都道府県から選ばれているということが分かりました。

旅行などの際に、都道府県の木がないか観察してみるのも面白いかもしれません。

参考資料

全国知事会.「各都道府県のシンボル」.全国知事会.日付不明.https://www.nga.gr.jp/pref_info/symbol/(2023.12.8取得)

栃木県.「県民の日・とちぎの由来」.栃木県.2016.5.18.https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/kensei/aramashi/kenmin.html(2023.12.8取得)

石川県.「石川県の木 アテ」.石川県.2012.1.23.https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/ate/ate.html(2023.12.8取得)

群馬県.「ぐんまの概要 シンボル」.群馬県.2023. https://www.pref.gunma.jp/site/gunma-gaiyo/136052.html(2023.12.4取得)

林野庁.「スギ・ヒノキ林に関するデータ」.林野庁.日付不明.https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html(2023.12.8取得)