近年、野生動物と人間の接触について頻繁に報道されています。

中でもクマの目撃情報は多いです。

クマは冬のあいだ、冬眠をしているので基本的には見かけることはありません。

それでは冬はクマと人間の接触は起きないのでしょうか?

この記事では、クマはいつからいつまで冬眠するのか、冬眠のメカニズム、また冬の間のクマの危険性について紹介します。

目次

クマの基本情報

クマの基本的な情報を紹介します。

クマの種類

世界には、大きく分けて8種類のクマがいます。

中でも日本に住んでいるのは「ツキノワグマ」と「ヒグマ」です。

ツキノワグマは本州と四国に、ヒグマは北海道に生息しています。

クマの生息地

主な生息地は森林ですが、どんぐり類が不作の年などは人里に近づくことがあります。

クマの食料

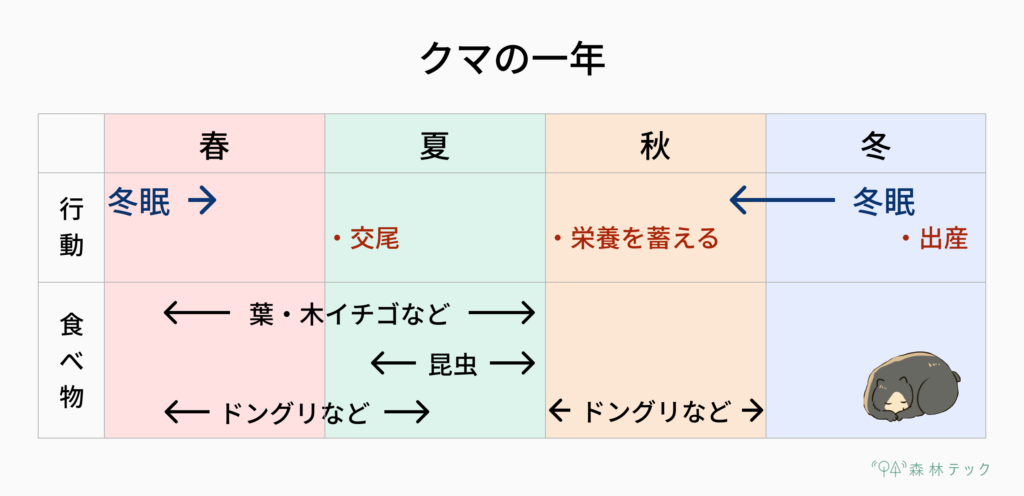

クマは植物をメインとした雑食で、その季節に入手できる動植物を食しています。

「旬のものを食べる」という点では人間と似ていますね。

春は山菜や木イチゴなど、夏はそれに加えて昆虫もよく食べます。

秋にはドングリ・クリなどの木の実を主に食します。

また、針葉樹林では木の皮を剥いで樹液を吸いとった痕跡も観察されています。

クマの冬眠について

ここからは、クマの冬眠について詳しく解説します。

冬眠の期間

ツキノワグマ・ヒグマは、地域やその年の天候にもよりますが、11月下旬ごろ~翌年4月ごろまで冬眠します。

期間にして5~6か月と、1年の半分近くを冬眠していることになります。

クマが冬眠する理由

クマが冬眠をするのは、飢餓への対応のためと考えられています。

冬は植物や虫といったクマの食料が見つけづらくなります。

食料を探すエネルギーと、摂取できるエネルギーを天秤にかけた結果、前者の方が大きくなってしまうので、冬眠という選択をとったということです。

クマ以外の冬眠する哺乳類(シマリス・ヤマネなど)はみな小型であり、冬眠する理由もクマとは異なっています。

小型の哺乳類は冬は熱が外に逃げやすいので、体温を低くしてエネルギーを節約するために冬眠すると考えられています。

冬眠中のクマの体

クマの冬眠中の体はどうなっているのでしょう。

クマは冬眠中、一切の飲み食いをせず、排せつもしません。

体温は31~35度と比較的高く保っています。

*活動中のクマの体温は37~39度ほど

シマリスやヤマネなどの小型哺乳類は体温を5度以下に下げることもあるので、クマの冬眠中の体温がいかに高いかという事がわかります。

冬眠中に深い眠りにつくシマリスやヤマネと違い、クマは大きな音で起きられるような「浅い眠り」が保たれています。

それゆえにクマの冬眠は「冬ごもり」と表現されることもあります。

また、クマは冬眠中にも筋肉が全く衰えないというから驚きです。

広島大学・宮﨑充功准教授らの研究によると、ツキノワグマは冬眠中に筋肉を構成するタンパク質の合成・分解の制御系を抑制させ、「省エネモード」にすることで筋肉の衰えを防止しているそうです。

人間では考えられない、冬眠に対応した体をしているんですね。

冬眠しながら出産する!?

メスのクマは、なんと冬眠中に出産することがあります。

飲まず食わずの冬眠中に出産だなんて過酷に思いますが、それには理由があります。

ヒグマの場合、体脂肪率が20%以上ないと妊娠できないようにできています。

エネルギーを蓄えられなかった場合は、余分なエネルギーを消費しないように妊娠しないという、メスグマを守る仕組みです。

また冬眠中は巣穴の中にいるため、外敵から赤ちゃんクマを守ることもできます。

ちなみに、ホッキョクグマは通常は冬眠をしませんが、赤ちゃんのいるメスだけは冬眠して穴の中で出産・子育てをします。

何とも不思議な生態ですね。

冬眠中のクマの危険性

クマは冬眠中、人間にとって安全とは言い切れません。

先ほども説明した通りクマの冬眠は「浅い睡眠」であるため、物音などで起きる可能性があるからです。

北海道より公表されているヒグマの人身事故の統計によると、昭和37年~令和5年の間で12月~3月上旬の冬眠期間に、10件の人身事故が発生しています。

ヒグマの人身事故155件中、冬季の事故は10件と全体の6%ほどにはなりますが、決して油断できないということがわかります。

冬季でもクマの出没する場所に行くときは、クマ撃退スプレーを持ち歩く、岩の隙間や木の根元などクマが冬眠しやすい場所に近づかないなどの対策をするようにしましょう。

クマ対策の方法は知床財団さんのサイトに詳しく紹介されていますので、参考にしてみてください。

クマの冬眠のメカニズムが医療に役立つ?

クマは冬眠中に筋肉を「省エネモード」にし、筋肉が衰えないということを紹介しました。

この「省エネモード」のメカニズムが解明できれば、寝たきりの人の筋肉の衰え防止やリハビリ手法の開発にもつながると考えられています。

まとめ

クマの冬眠についてわかったことをまとめると、以下の通りです。

- クマは飢餓対策で冬眠をしている

- クマは冬眠中も体温が高く、物音などで起きる場合がある

- 冬季でもクマ出没の対策は必要

- クマの冬眠のメカニズムが医療に役立つ可能性がある

過酷な冬を乗り切るため、クマは想像以上に不思議な生態をしていることがわかりました。

クマの冬眠を理解する助けになれば幸いです。

参考資料

近藤宣昭監修.「冬眠の秘密 からだの中で何が起こっているの?」.株式会社PHP研究所,2017.p14,15,20-23

羽根田治.「人を襲うクマ 遭遇事例とその実態」.株式会社 山と渓谷社,2017.p176‐180

宮崎学.「[森の写真動物記]⑤ クマのすむ山」.偕成社,2008.p30-33

環境省自然環境局野生生物課.「クマに注意!―思わぬ事故をさけよう―」.環境省.2010.https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-4a/kids/full.pdf(2024年1月11日取得)

広島大学.「【研究成果】ツキノワグマは冬眠期に筋肉を省エネモードに変化させることで筋肉の衰えを防止していることを発見」.広島大学.2022年11月25日.https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/74265(2024年1月11日取得)

ログミー株式会社.「クマがわざわざ冬眠中に出産をする理由」.logmiBizu.2021.11.23.https://logmi.jp/business/articles/325506(2024年1月11日取得)

公益財団法人 知床財団.「ヒグマ対処法」.知床財団.日付不明.https://www.shiretoko.or.jp/higumanokoto/bear/(2024年1月12日取得)

Have fun in Shiretoko!.「クマの危険回避(ヒグマについて)」.Have fun in Shiretoko!.日付不明.http://shiretokorausu-vc.env.go.jp/guidetour/caution/(2024年1月11日取得)

北海道.「ヒグマによる人身事故発生状況」.北海道.2023年11月24日.https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/higuma-accident.html(2024年1月11日)