国土交通省国土地理院は、令和6年能登半島地震に伴う地殻変動について以下の情報を発表しています。

令和6年(2024年)1月1日16時10分頃に発生した能登半島地震について、前報(2024年1月9日公表)以降、震源域周辺の電子基準点及び可搬型GNSS連続観測装置(REGMOS)で観測された1月13日までのデータも追加して解析した結果、能登半島北東部のREGMOS「M珠洲狼煙」で西北西方向に1.1m程度の変動、1.0m程度の隆起が新たに判明しました。なお、この値は観測点の傾斜や局所的な変動の影響を受けている可能性があります。

出典:国土地理院HP https://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_20240101noto_4_00003.html

地殻変動に関する最新の発表はこちらよりご確認いただけます。

今回は、このニュースに登場する可搬型GNSS連続観測装置「REGMOS」について解説します。

目次

REGMOSとは?

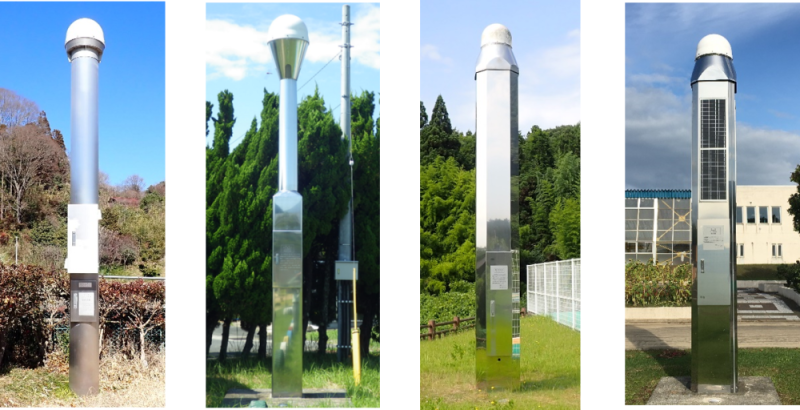

REGMOS(レグモス)は、Removable GNSS Monitoring Systemの略で、可搬型GNSS連続観測装置と訳されます。

太陽電池パネルや衛星携帯電話を搭載しているため、電源がない場所や圏外の場所でもGNSS観測とデータ通信ができることが特長です。

地殻変動の観測には通常「電子基準点」を利用します。

電子基準点を設置するには、電源設備や有線の通信環境が必要です。

REGMOSは火山の火口付近や風雪地帯など、電子基準点の設置が困難な場所に設置し、詳細な地殻変動を捉えて電子基準点をサポートする役割をします。

GNSSとは

REGMOSはGNSS連続観測装置ですが、そもそもGNSSとは何かを解説します。

GNSSは衛星測位システムのことで、Global Navigation Satellite Systemの略称です。

簡単に言うと、人工衛星を利用して位置を測ることです。

世界の主要なGNSS衛星は以下の4つです。

- QZSS(日本)

- GPS(アメリカ)

- GLONASS(ロシア)

- Galileo(EU)

GPSはスマートフォンの地図でもおなじみですね。

GNSS衛星のGPSやQZSS(みちびき)を利用して測量や地殻変動の観察をしているのが、電子基準点やREGMOSです。

REGMOS開発の経緯

REGMOSは火山活動による地殻変動を無人で観測するために開発されました。

火山変動の観測が主な目的のため、「GPS火山変動リモート観測装置」「GNSS火山変動リモート観測装置」と呼ばれることもあります。

1998年に初期号が岩手山に設置され、2024年1月現在9地点13機が設置されています。

改良が重ねられ、今までに6種類のREGMOSが開発されています。

初期のREGOMESは四角形型でしたが、風圧の影響を受けにくい八角形型に改良したり、発電機能・通信機能の改良を実施しています。

中でも「REGMOS‐mini」は、ワンボックスカー1台で運搬できる小型タイプ。

短時間で組み立てられるため、東日本大震災の後には緊急臨時観測用に設置されました。

REGMOSの主な機能

REGMOSの主な機能は以下の4つです。

- GNSS観測

- データ転送

- 発電

- 周囲環境の監視

1つずつ説明します。

GNSS観測

電子基準点と同様に、GNSSアンテナ・受信機を利用して衛星データを取得しGNSS観測を行います。

データ転送

電子基準点の場合は有線のデータ通信回線がメインとなりますが、REGMOSでは電話通信回線を利用しています。

従来型のREGMOSでは一般電話回線を利用していたため、通信速度が遅く大容量のデータの扱いが難しいという課題がありました。

2008年に開発されたREGMOS‐Hでは、高速データ通信サービスBGANを導入することで格段に通信速度を向上させることができました。

発電

太陽電池パネルで発電することにより、火山など電源設備の整っていない過酷な環境下でも24時間稼働できます。

開発当初は南側だけにパネルをつけていましたが、改良を重ね、最新版では8面すべてにパネルを取り付け発電効率を向上させています。

周囲環境の監視

噴煙の確認など、視覚的に火山活動・地殻変動を監視するためにカメラを設置しています。

REGMOSの設置場所

2024年1月現在、REGMOSは9地点で計13機が設置されています。

- 有珠山(北海道)

- 樽前山(北海道)

- 北海道駒ケ岳(北海道)

- 浅間山(群馬県)※2機設置

- 富士山(山梨県)

- 硫黄島(東京都小笠原村)

- 伊豆大島(東京都大島町)※2機設置

- 霧島山(宮崎県)※2機設置

- 能登半島(石川県)※2機設置

REGMOSの配置は地理院地図のサイトよりご確認いただけます。

現在設置されているREGMOSのうち、一番古いものは伊豆大島に設置されている2機のうちの1機で、2002年に観測が開始されています。

一番新しいものは能登半島に設置されている2機で、2022年に設置されて観測が開始されています。

能登半島以外はすべて火山に設置されています。

石川県能登半島のREGMOSについて

石川県能登半島のREGMOSは、2022年(令和4年)7月21日(木)に設置されました。

設置されているのは2機ともREGMOS-miniです。

2020年12月頃から石川県能登地方で活発な地震活動が観測されていました。

既に設置されていた電子基準点「珠洲(すず)」をサポートし地殻変動をより詳しく捉えるために2つのREGMOSが設置されました。

2023年の5月に発生した地震以降、わずかな変動が観測されていたものの、2023年12月の時点では変動は鈍化し、以前の傾向にほぼ戻っているという事が発表されています。

石川県能登地方では、2020年12月頃からこの地域の地震活動とほぼ同期して地殻変動が観測されていました。2023年5月5日に発生した地震(M6.5、最大震度6強)以降は、「M珠洲笹波」で南西方向のわずかな変動及び沈降が観測されていますが、時間の経過とともに鈍化し、最近ではM6.5の地震が発生する前の傾向にほぼ戻っています。

出典:国土交通省国土地理院HP

そこに来て、2024年1月1日に最大震度7の地震が発生しました。

この地震において地殻変動を捉えたのは、地図の東北部に位置する「M珠洲狼煙」のREGMOSです。

まとめ

日々の地殻変動は、電子基準点、REGMOSおよび地球観測衛星「だいち2号」などによって観測されており、定期的に国土地理院のHPより発表されています。

過酷な環境下でも微細な変動を捉え続けるREGMOS。

今後さらなる活用が進むのではないでしょうか。

参考資料

国土交通省国土地理院.「令和6年能登半島地震に伴う地殻変動(第4報)」.国土交通省国土地理院.2024.1.15.https://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_20240101noto_4_00003.html(2024.1.18取得)

国土交通省国土地理院.「可搬型GNSS連続観測装置」.国土交通省国土地理院.2023.3.28.http://www.gsi.go.jp/kidou/regmos.html(2024.1.18取得)

株式会社フィールドテック.「REGMOS®」.株式会社フィールドテック.日付不明.https://www.fieldtech.co.jp/instrumentation/page3.html(2024.1.18取得)

松村 泰敬・豊福 隆史・平岡 喜文・横川 正憲・根本 盛行.「GNSS火山変動リモート観測装置(REGMOS)の改良と効果」.国土交通省国土技術研究会(Web).2012年.