津波や高潮、洪水被害の浸水想定や登山道の策定などを行う際、重要になってくるのが地表面からの高さについてのデータです。

GISでは土地利用のような平面的な違いだけでなく、標高や海抜などの高さに関するデータも扱うことができ、近年では3Dマッピングで重要な技術になることから注目されるようになっています。

今回の記事ではGISで高さのあるデータを扱う際に重要となる標高に関する各種データについて、ラスタデータ・べクタデータそれぞれのモデルについて触れた後、実際の利用方法について紹介します。

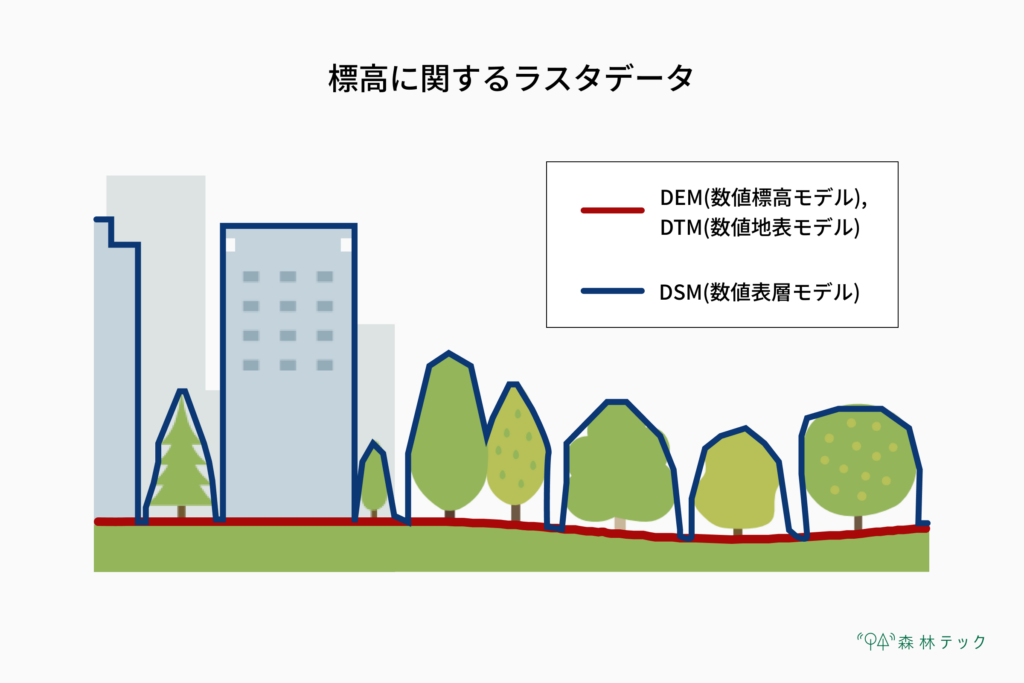

標高に関するラスタデータ

ラスタデータとベクタデータについての詳細は、以下の記事をご確認ください。

GISで標高を表現するラスタデータとしては、以下の3種類のデータが存在します。

- DEM(数値標高モデル、Digital Elevation Model)

- DSM(数値表層モデル、Digital Surface Model)

- DTM(数値地表モデル、Digital Terrain Model)

これらの高さデータは航空機のレーザー測量や写真測量、人工衛星の合成開口レーダーによって取得され、数メートル四方のメッシュと呼ばれる中央地点に付与しています。

ラスタデータのため連続して並んだセルの一つ一つに標高値を格納しているのが特徴です。

それぞれについて簡単に解説します。

DEM(数値標高モデル、Digital Elevation Model)

DEMは、建物や樹木などを取り除いた地表面の高さを表示するモデルです。

最も一般的に利用される標高データで、日本では国土地理院が提供する基盤地図情報が広く利用されています。

DSM(数値表層モデル、Digital Surface Model)

DSMは、建物や樹木、橋などの高さを含めた標高を表示するデータです。

ビルや電波塔の高さなど、地表だけではわからない高さを示したい場合に必要となるため、DEMと使い分けておきましょう。

DTM(数値地表モデル、Digital Terrain Model)

DTMは地表面の標高を表現するデータで、多くの場合DEMと同じ意味で使われます。

ただ建物や樹木の高さなどを省いて地点の高さを示していることを強調するときに使われることも多いので、この用語も併せて覚えておきましょう。

標高に関するベクタデータ

標高の表現方法としては上記のラスタデータだけでなく、地形の変化などを表現するベクタデータも使われることもあります。

代表的なモデルである、TINについて以下に解説します。

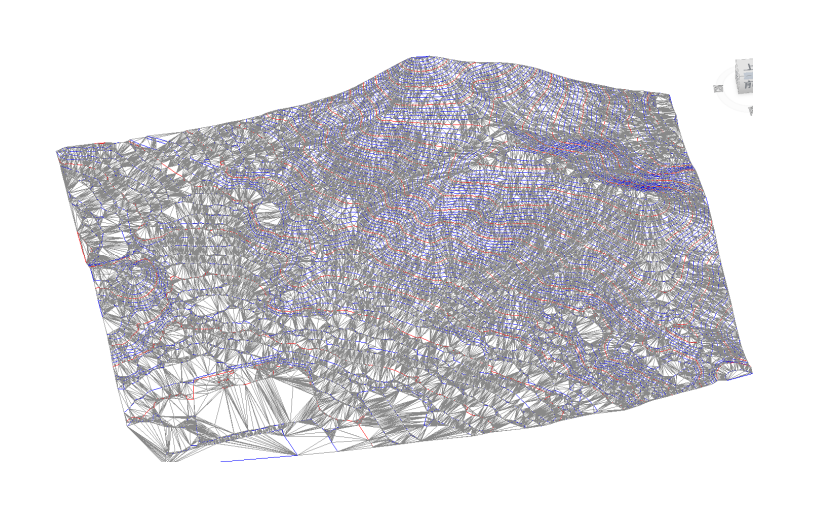

TIN(不規則三角形網、Triangulated Irregular Network)

TINは、等高線やDEMなどの標高データのポイントのセットを結んでできる不規則な三角形によって構成されるデータです。

この三角形は平野など地形が平坦な場所ほど大きく、崖や山地など激しく地形が変化している場所ほど小さくなる傾向があります。

この特性を活かして山岳地帯の特性(山頂や尾根、谷底などの特定)を調査する際に利用されることが多いです。

標高の定義

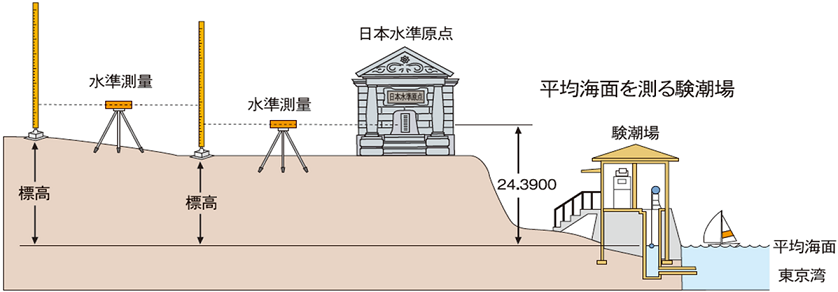

標高は単なる地表から頂上までの高さという意味ではなく、海面からの高さを表現している数値です。

その定義は世界各国で異なりますが、日本の場合は東京湾の平均海面を標高0mと捉えて計測しています。

ただ実際の測量においては波の高さもあって海面からの距離を推測するのは困難なため、国会議事堂の様式庭園の中にある日本水準原点座標(高さ24.39m)からを基準にして標高を計算しています。

出典:国土地理院ホームページ

高さデータを地図上で表現する方法

標高などの高さデータを地図上で表現する方法は数多くあり、主な方法は以下の通りです。

- 等高線:標高が等しい地点の点の集まりを表現するベクターデータ

- 段彩図:標高値ごとに色を変化させて表現する図。

- 陰影図:ある方向から光を当てたときに地表面に生じる影を再現した図。

- 3Dマップ;標高値のデータを追加して3D表示を行い、より視覚的な効果を高めた図

これらの中でも段彩図と陰影図は視覚的な表現のわかりやすさから、GISでよく使われることが多いので覚えておきましょう。

特に陰影図については地点ごとの起伏の違いに利用されることが多いです。

次章にQGISにて行える、具体的な制作方法をお伝えいたします。

QGISで標高データを読み込む方法

ここまでDEMをはじめとする高さに関するデータについて解説いたしましたが。実際の地理空間分析で利用するGISソフト上ではどのようにして読み込めばよろしいのでしょうか?

無料でダウンロードでき最も使われているGISソフトとして有名なQGISを使ったやり方を以下に解説します。

なおこのPCはMacbookを用いて作成しているため、Windows版などでは表現が異なる部分があることをご了承ください。

また検索条件として10mメッシュ、場所は沖縄県久米島町を対象にしています。

データのダウンロード

数値標高モデルについては日本各地のものを、基盤地図情報のダウンロードページから入手することができます。

検索条件として測量方法や場所などを選ぶことができるので、用途に合ったものをダウンロードします。

以降は画面の指示に従って手続きを行なってください。

なお基盤地図情報については予め会員登録が必要です。

無料でできるので設定しておきましょう。

GeoTIFF方式に変換する

基盤地図情報のページからダウンロードした数値標高モデルのファイルは「PackDLMap.zip」などという名前で指定された場所に保存されていますが、これを解凍してそのままQGISに取り込んでも使うことはできません。

QGISで取り組むにはダウンロードされたファイルであるXMLファイルをラスタデータであるGeoTIFFファイルに変換する必要があります。

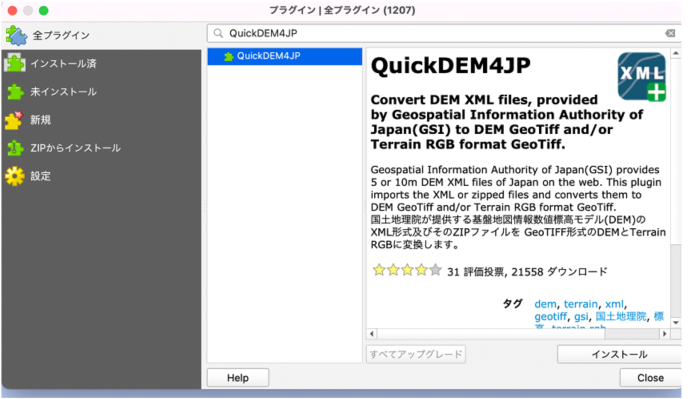

その方法にはいくつかありますが、ここではQGISのプラグイン「QuickDEM4JP」を用います。

QGISを起動し、メニューバーの「プラグイン」>「プラグインの管理とインストール」と進み、「全プラグイン」から「QuickDEM4JP」を選択。

この後に「インストール」ボタンを押せばインストールが完了します。

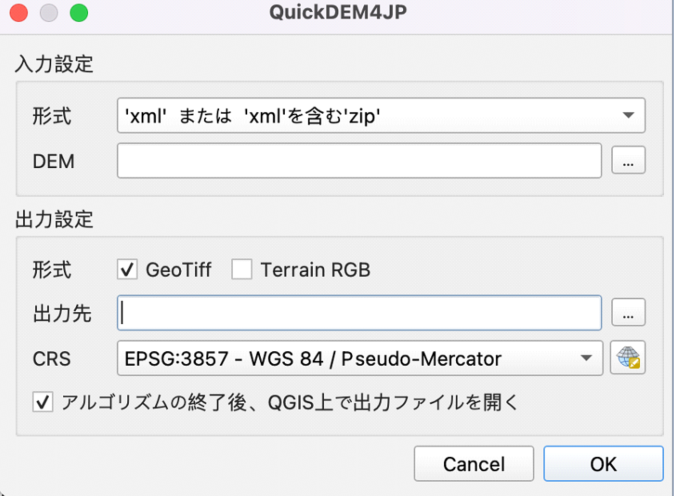

プラグインがインストールされたら、メニューバーの「プラグイン」から「QuickDEM4JP」を選択し、起動します。

すると以下のような画面が表示されます。

「DEM」の箇所にXMLファイルまたはそれが内包されるフォルダを選択し、出力先として保存したい場所とファイル名を指定して「OK」を押してください。

これにより、基盤地図情報のホームページからダウンロードしたDEMデータを、GISソフトで加工可能なGeoTIFFファイルに変換することができました。

なおこのとき選択するXMLファイルやフォルダ内のXMLファイルは「FG-GML-番号」から始まるものだけを選んでください。

PCの環境によってはエラーが発生することがあります。

GeoTIFFファイルによる表現方法

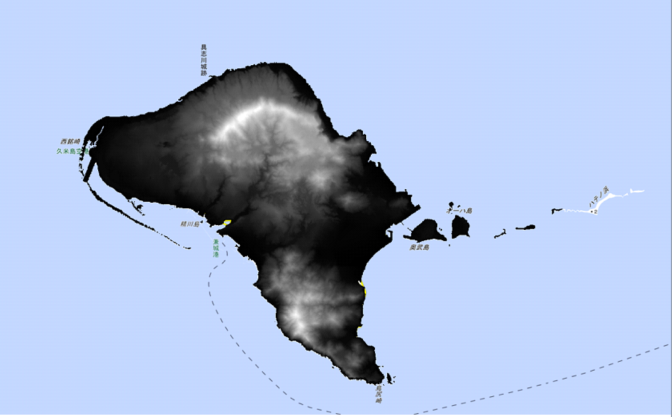

GeoTIFFファイルをレイヤー上に表現すると、下図のように表現されます。

白くなるほど高い場所を表すため、これだけでも十分に高さがわかりますが、土地の起伏を調べるため陰影図を表示しましょう。

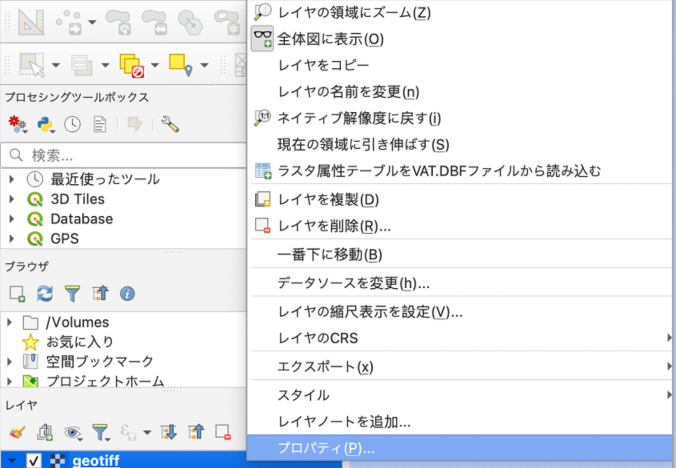

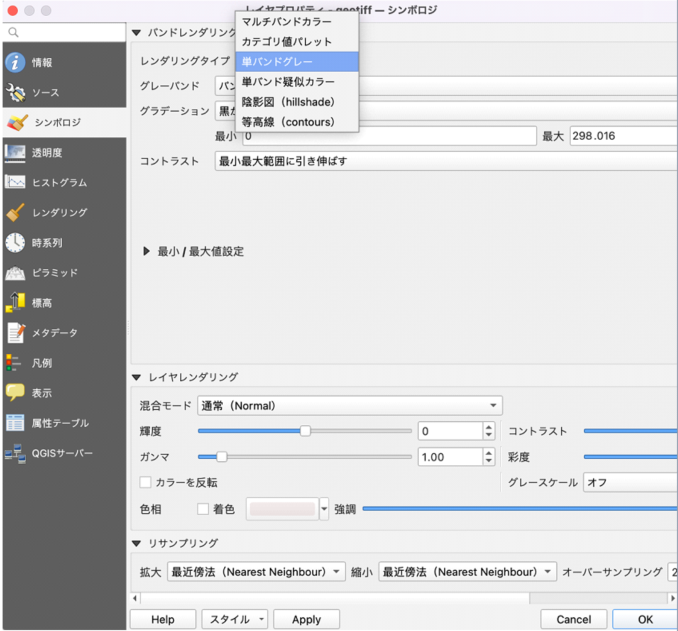

レイヤーで先ほど読み込んだGeoTIFFファイルの名称(ここではそのままgeotiffの名前にしています)を右クリックし、「プロパティ」を選択してください。

現れる選択肢の中から「シンボロジ」を選択。

その中にある「レンダリングタイプ」から「陰影図」を選択してください。

ここで「Apply」を押した後に「OK」を押すと、以下のように起伏が表現された地図が表示されるようになりました。

また「レンダリングタイプ」について、「等高線」を選ぶと以下のように等高線が表示された地図を表示することができます。

GISソフトでは、他にも別途プラグインを用意することで登山道の起伏の勾配を調べるために断面図を作る、などといったこともできます。

興味がある方は調べてみてください。

DEMデータ取り扱いの注意点

DEMデータについて注意するべきなのは、先ほどもお伝えしたように、ダウンロードされるファイルの形式です。

上記にお伝えしたようにXML形式で保存されていることが多いため、GeoTIFFなどGISで分析できるファイルへの変換を忘れないようにしましょう。

またXMLファイルにも使用許諾に関するテキストが含まれているなど、分析とは直接関係ないファイルもデータダウンロード時に一緒に保存されているため、読み込む際に気をつけるようにしてください。

まとめ

土地標高データはGISで扱うためにプラグインが必要なことが多いなど、癖の強いデータはありますが、高さの観点を読み取れることから防災や森林管理などの分野においては重要な役割を持っています。

是非ともDEM・DSMといった言葉の概念や読み込み方法などは覚えておきましょう。

参考文献

中島円「その問題、デジタル地図が解決しますーはじめてのGIS」ベレ出版2021年出版、p177〜185

国土地理院「基盤地図情報ダウンロードページ」https://fgd.gsi.go.jp/download/mapGis.php?tab=dem (2024年3月10日閲覧)

ESRIジャパン株式会社 「標高データ|GIS基礎解説」https://www.esrij.com/gis-guide/other-dataformat/elevation-data/(2024年3月10日閲覧)

中日本航空株式会社「数値標高モデル」https://www.nnk.co.jp/research/product/data/dem.html(2024年3月10日閲覧)

小川詩織「国会の前庭に謎の〝ギリシャ神殿〟 ここが日本の高さの基準」withnews 朝日新聞社https://withnews.jp/article/f0230603001qq000000000000000W09110101qq000025802A(2024年3月10日閲覧)

朝日航洋株式会社「3D 都市モデルと DEM を QGIS の 3D ビューで表示してみよう」https://www.aeroasahi.co.jp/fun/column/37/ (2024年3月10日閲覧)

国土交通省BIM/CIMポータルサイト「2.BIM/CIMの技術的な体系」https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/training/pdf/2/第2章_BIMCIMの技術的な体系__ver.1.0.pdf(2024年3月22日閲覧)

国土地理院「標高と海抜と水準点」https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS06.html(2024年3月22日閲覧)