GISソフトを初めて使う人がよくつまずくポイントとして、地図をアップロードしたのにソフト上に反映されないという点が挙げられます。

この原因となるのがそれぞれの地図の表現方法・座標参照系(CRS)の違いによるものです。

座標参照系(CRS)というのはどういうものなのでしょうか?

この記事で詳しく解説します。

座標参照系(CRS)の定義

座標参照系(CRS)とは、Coordinate Reference Systemの略語で、緯度や経度をはじめ、球体である地球上の位置を平面に投影する方法を意味する概念です。

CRSは、以下の2つの組み合わせによって構成されています。

- 測地系:地球上を楕円形にとらえた上で、地球上の位置と経緯度を対応させる基準のことです。

- 座標系:数値による位置の表し方を指します。経度と緯度で表現される地理座標系と、それ以外の方法(球体を平面に変換するなど)の方法で表現される投影座標系の2種類が存在します。

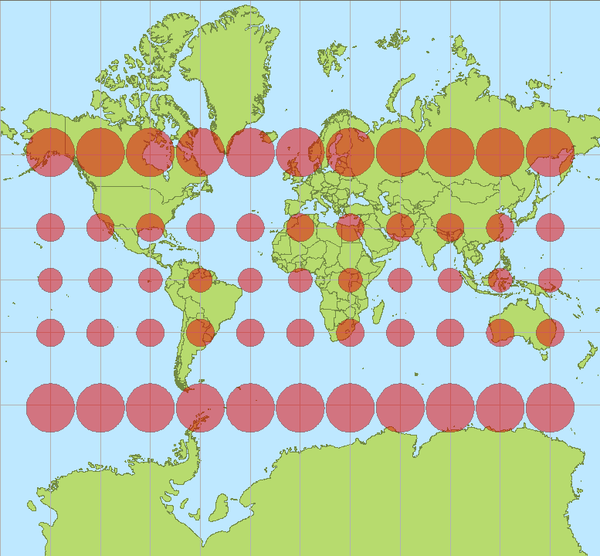

一般的に球体を平面にすると、面積・角度・距離を同時に正しく投影させることはできません。

例として、Googleマップで利用されているウェブメルカトルという投影法では、北極・南極にいくほど巨大になるように表現されており、カナダやロシア、グリーンランド、南極大陸などを分析するには不向きであると言えるでしょう。

そのため地理空間分析においては、用語ごとにどの程度歪みを考慮できるかによって様々なCRSが存在し、その数は10,000種を超えています。

また、CRSには以下の2つの意味で使われます。

- 位置情報(データ)が準拠しているCRS

- 地図を投影する際のCRS

地理空間分析においては、上記のうちどちらで使われているかも考えておくようにしましょう。

識別子・EPSGコードとは

数多くの種類が存在する座標参照系(CRS)は、地理空間分析の用途に応じてどの種類を利用するかが重要になります。

そのため、EPSGコード(European Petroleum Survey Group)という、各国のさまざまな測地系や投影法に応じた識別子が設けられています。

石油を意味するPetroleumを関するように、元々ヨーロッパ諸国の石油発掘を目的に地理空間分析の専門家が在籍していた団体が開発・管理していた仕組みで、現在はこの団体を2005年に吸収したイギリスのOGP (International Association of Oil & Gas Producers)が管理しています。

座標参照系におけるユーザーIDや社員番号、学生番号に該当するものと考えていいでしょう。

EPSGコードは名称や使用地域、測地原点、本初子午線、座標系(緯度経度)などの情報を保持しています。

そのためコードが噛み合っていないと、アップロードしてもソフトに反映されないという事態が起こり得ます。

GISソフト上を確認する際には気をつけて読み取ってください。

GISソフトでよく利用される主なEPSGコード

GIS分析において使われるEPSGコードは用途に応じて様々ですが、特に以下の2種類が世界でも広く使われています。

- EPSG:3857 ウェブメルカトル

- EPSG:4326 GPSで用いられる経緯度(世界測地系、WGS84)

また、以下のように地域を限定して利用されるEPSGコードも数多くあり、古い地図だと頻繁に利用されています。

- EPSG:6677 平面直角座標系9系(日本測地系、東京都23区などを表現)

- EPSG:6690 ユニバーサル横メルカトル座標系(UTM)の東経132度から138度まで

日本の場合、コンピューターやインターネットが発達する前は、欧米諸国とは異なる測地系が利用されていたため、独特の座標参照系(CRS)が多く存在します。

そのため土地利用の変遷など、古い地図を利用して比較する場合にはEPSGコードに気をつけるようにしましょう。

またGoogle MapやGoogle Earthなど海外企業のものをベースに日本国内の地理情報を分析する場合にも注意が必要です。

EPSGコードについては、ウェブ上で地理空間分析ソフトを販売する各社が提供しているツールやMicrosoft Asccessのデータベース、リレーショナルデータベースで読み込めるSQLスクリプトなどによって調べることができるので。興味のある方は調べてみるといいでしょう。

GISソフトを利用する際に注意するべき点

座標参照系(CRS)は、GISソフトで地図を読み込む際には重要な仕組みです。

異なるソースから手に入れた地図を組み合わせてGISソフトにアップする際には、それぞれの地図のESPGコードが同一のものであるかを、よく確認するようにしましょう。

コードが異なると、GISソフトで読み取っても位置が合わないというトラブルに繋がりかねません。

また、PostgreSQLのように、一部のGISソフトにおいては識別子はEPSGではなく、SRID(Spatial Reference System Indentifire)と呼ばれることにも注意してください。

まとめ

座標参照系(CRS)は一見すると分かりにくい概念で初心者のうちはつまずくことかもしれないですが、「ダウンロードしたデータのEPSGコードには注意する」ということをよく覚えておけば地理空間分析でのトラブルを解決するのに役立ちます。

日本の場合、地図の作成者や地域、年代に応じてさまざまな座標参照系(CRS)が存在するため、GISソフト上で分析しようとするとうまくいかないことがおおいです。

そのためオープンソースからデータをダウンロードしたときにはEPSGコードをよく見た上で、分析のベースとしている地図に適用できるものであるかよく判断した上でGISソフトに反映させるようにしましょう。

参考文献

井口奏大「現場のプロがわかりやすく教える位置情報エンジニア養成講座」秀和システム, 2023年出版, p18~23

朝日紅葉株式会社,「第1回 座標参照系(CRS)とは?」, あさひコラム, 2020.2.17日 https://www.aeroasahi.co.jp/fun/column/19/ ,(2024.2.18取得)

(株)インフォマティクス, 「EPSGコードとは|コードの定義情報・検索方法」, 空間情報クラブ, 2022.6.18, https://club.informatix.co.jp/?p=1225,(2024.2.18日取得)

EPSG, “EPSG Geodetic Parameter Dataset”, https://epsg.org/home.html ,(2024.2.18日取得)