林業による獣害被害のひとつにクマによるクマハギ被害があります。

クマによる森林被害面積はシカと比べて小さいですが、大径木の被害が多いことから経済的損失が大きい特長があります。

この記事では、研究結果などをもとにクマハギの概要、原因、対策方法について解説します。

目次

クマハギとは?

クマハギ(クマ剥ぎ、熊剥ぎ、樹皮剥ぎ)とは、クマが木の表皮を前足や口を使って剥き、形成層を前歯で削り取る行為です。

日本ではツキノワグマにおいてクマハギ行為が確認されています。

被害の対象は主にスギやヒノキなどの針葉樹で、樹齢30~50年ほどの壮齢樹が多いという特長があります。

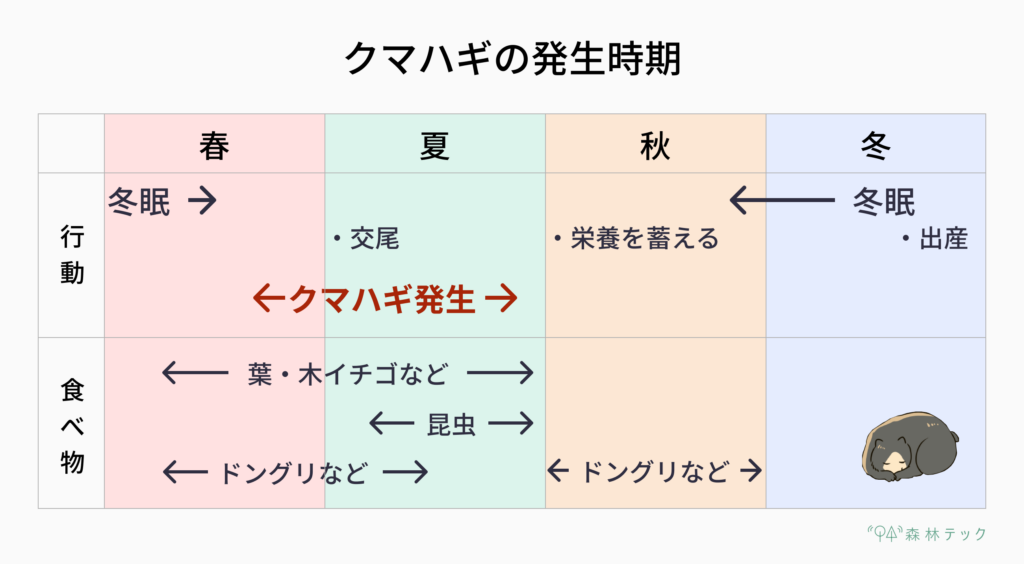

クマハギは主に春~夏にかけて発生し、特に初夏の被害が多いと言われています。

クマハギの被害にあった木は傷ついた木材として価値が大幅に下がってしまうため、林業経営に大きな損害を生みます。

クマハギの被害がある地域ではしっかりと対策する必要があります。

クマハギの原因

クマがクマハギ行動を起こす要因は諸説ありますが、食料不足を補うために樹皮の下のあま皮をなめているという説が有力です。

岐阜大学の研究によると、クマハギ被害はクマの食物量が少なく低栄養の年に発生しやすいということが分かっています。(出典:吉田洋ら「ニホンツキノワグマ(Ursus thibetanus japonicus)によるクマハギの発生原因の検討」)

また、クマハギの発生はクマの食料が最も不足する初夏に多いことからも、食料を補うためにクマハギをしていると考えられます。

クマハギは「文化」だった?

クマハギの被害地域は、比較的狭い範囲に留まるという特長があります。

2011年に哺乳類学雑誌に掲載された論文では、特定の家系のクマが被害を起こしていることを明らかにしています。

子グマは母グマと行動を共にする生後1年半の間に、クマハギ行動を学習すると考えられます。

成長したクマは単独行動をするため、クマハギをしない母グマから生まれたクマは樹木を食物として認知することはなく、クマハギをすることもありません。

クマハギは母から子に伝承する「文化」だったのです。

(出典:国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所ホームページ、論文:北村芙美、大西尚樹 「針葉樹の樹皮を剥ぐツキノワグマの特徴」)

クマハギの対策方法

主なクマハギの対策は以下の3つです。

- テープなどの巻き付け

- 忌避剤

- 枝条堆積(枝おき)

1つずつ説明します。

テープなどの巻き付け

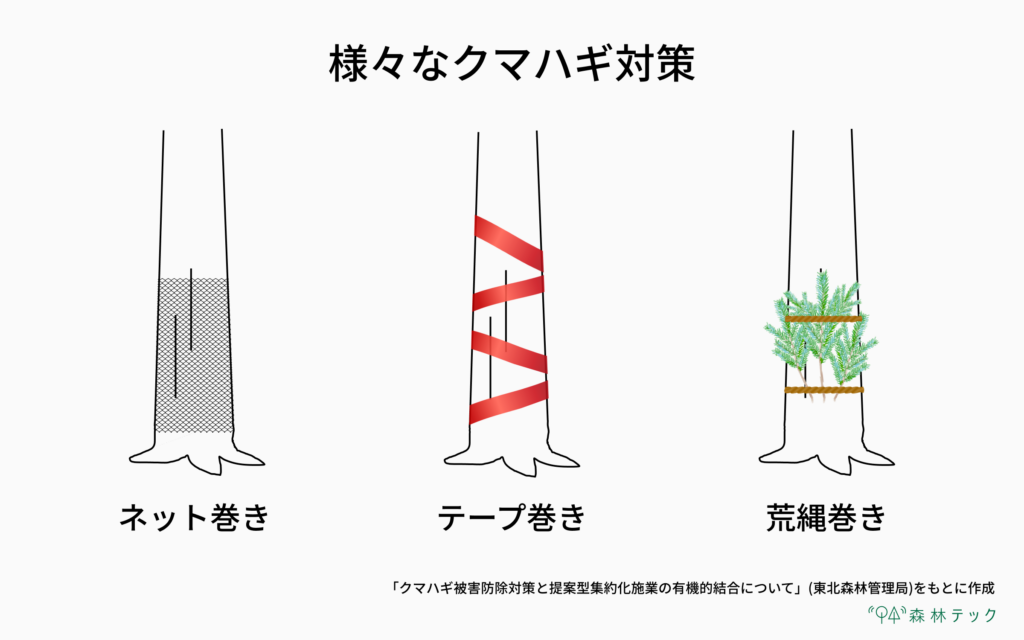

クマハギの最もメジャーな対策はテープやロープ、ネットなどを立木に巻き付ける方法です。

これらの対策はクマハギ被害防除に効果があることが複数の調査により報告されています。

ビニールテープやロープは簡単で経済的というメリットがある一方、ちぎれやすいことや幹への食い込みから数年に1回巻きなおさなければいけないというデメリットもあります。

ネットはテープやロープよりややコストがかかる一方、5年以上防護効果が期待できます。

テープ・ネットの他、枝条をつけた荒縄や布、トタンなどを巻き付ける方法もあります。

これらの対策はシカの樹皮剥ぎ・角こすりへの効果もあります。

忌避剤

クマが嫌う成分が入っている忌避剤を散布することでクマハギ被害を防止することができます。

忌避剤による対策は、他の対策と比べて作業時間が短く手軽に実施できる利点があります。

ただし、毎年散布する必要があり、手間やトータルの経費が掛かる面もあります。

ペースト状の薬剤「ヤシマレント」や、激辛唐辛子(ジョロキア)から採取したカプサイシン成分・木酢液を配合した「熊をぼる」などの商品が市販されています。

枝条堆積(枝おき)

枝条(しじょう)堆積は、その名の通り立木の根元に枝条を積む方法です。

徐間伐などで出た枝を使えばよいのでコストがかからず、有効期間も4~5年と長いことが特長です。

ただし効果が実証されたデータが少ないことや、忌避剤散布と比べて手間がかかることが懸念点です。

クマの駆除

根本的な解決方法は被害を起こすクマの駆除です。

先ほど記載したように、クマハギは特定の個体が引き起こし、子グマに伝承します。

クマハギ家系が確立してしまうと、何代にもわたり被害を起こし、その分対策のコスト・手間もかさみます。

理論上は被害初期に加害個体をその地域から取り除くことが最も効果的で、駆除するクマの合計数も少なくすみます。

とはいえクマの捕獲には資格や申請が必要であり、さらに被害を引き起こすクマを特定するのは専門的な知識やツールがないと困難です。

理論通りに捕獲できるとは限りませんが、一度所在する自治体に相談してみるのも1つの手です。

クマハギ対策のポイント

クマハギ対策は、立木それぞれに対策し更新も必要なので、手間・コストがかかります。

クマハギは樹齢30~50年ほどの壮齢樹、特に胸高直径が大きい木の被害が多いので、優良木に対象を絞って対策を行うのが効率的です。

また、クマハギ被害にあった木は腐敗が進むので、早めに収穫しましょう。

まとめ

クマハギについてまとめます。

- クマハギは林業経営に大きな損害をもたらしている

- クマハギはクマが食料不足を補うために行っているという説が有力

- クマハギは特定の家系が引き起こしている

- テープ巻や忌避剤などの対策を状況に応じて実施する必要がある

- 対策は優良木に対象を絞るとコストパフォーマンスが高い

せっかく立派に育った立木がクマハギの被害にあったらひとたまりもありません。

状況に応じて最適な対策方法を模索し、効率的に被害を低減させましょう。

参考資料

日本自然保護協会.「四国ツキノワグマと『クマ剥ぎ』」.2020.12.04.https://www.nacsj.or.jp/2020/12/23182/(2024.3.28取得)

吉田洋 林進 堀内みどり 坪田敏男 村瀬哲磨 岡野司 佐藤美穂 山本かおり .「ニホンツキノワグマ(Ursus thibetanus japonicus)によるクマハギの発生原因の検討」.哺乳類科学,2002年,42巻1号 p. 35-43.https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammalianscience/42/1/42_1_35/_pdf/-char/ja(2024.3.28取得)

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所.「ツキノワグマが木の皮を剥いで枯らしてしまう行動は特定の家系に限った『動物の文化』だった!」.https://www.ffpri.affrc.go.jp/research/saizensen/2011/20110823-01.html(2024.3.28取得)

石川県林試験場.「よくわかる石川の森林・林業技術NO. 2 クマ剥ぎ被害の軽減技術」.https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ringyo/publish/documents/kumahagi_1.pdf(2024.3.28取得)

東北森林管理局.「クマハギ被害防除対策と提案型集約化施業の有機的結合について」.https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/sidou/pdf/24g01.pdf(2024.3.28取得)

東北森林管理局.「森のおはなし クマハギ被害の拡大過程~母から娘へ伝える行動」.https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/koho_si/pdf/morinoohanasi_138_p4.pdf(2024.3.28取得)