毎年冬の終わりから春にかけて、多くの国民を悩ませるスギ花粉。

日本耳鼻咽喉科学会による調査では、国民の約3人に1人がスギ花粉症であることが分かっています。

(出典:松原 篤ら「鼻アレルギーの全国疫学調査2019 (1998年, 2008年との比較) : 速報―耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として」(2020年))

花粉症に苦しめられるあまり、

「なんで日本にはスギが多いの?」

「日本にあるスギを全部伐採してほしい・・・」

という考えてしまう人もいるのではないでしょうか。

今回の記事は、花粉の根源・スギを簡単に伐採できない理由を解説します。

目次

なぜ日本にはスギが多い?

簡単に言うと、戦中・戦後の物資不足を補うためにスギが多く植えられ、適切に伐採されていない状態が続いているためにスギが過剰に植えられたままになっています。

まず、スギの基本情報とスギが植えられた経緯を見ていきましょう。

スギの基本情報

スギはスギ科スギ属の常緑針葉樹です。

スギは日本の固有種で、本州・四国・九州(屋久島まで)に広く分布しています。

高さは30~40m、高いものでは50mになります。

スギは肥沃で湿った場所を好み、山地では主に沢沿いに見られます。

まっすぐに育ち、材が柔らかいことから加工しやすく、建築材によく利用されます。

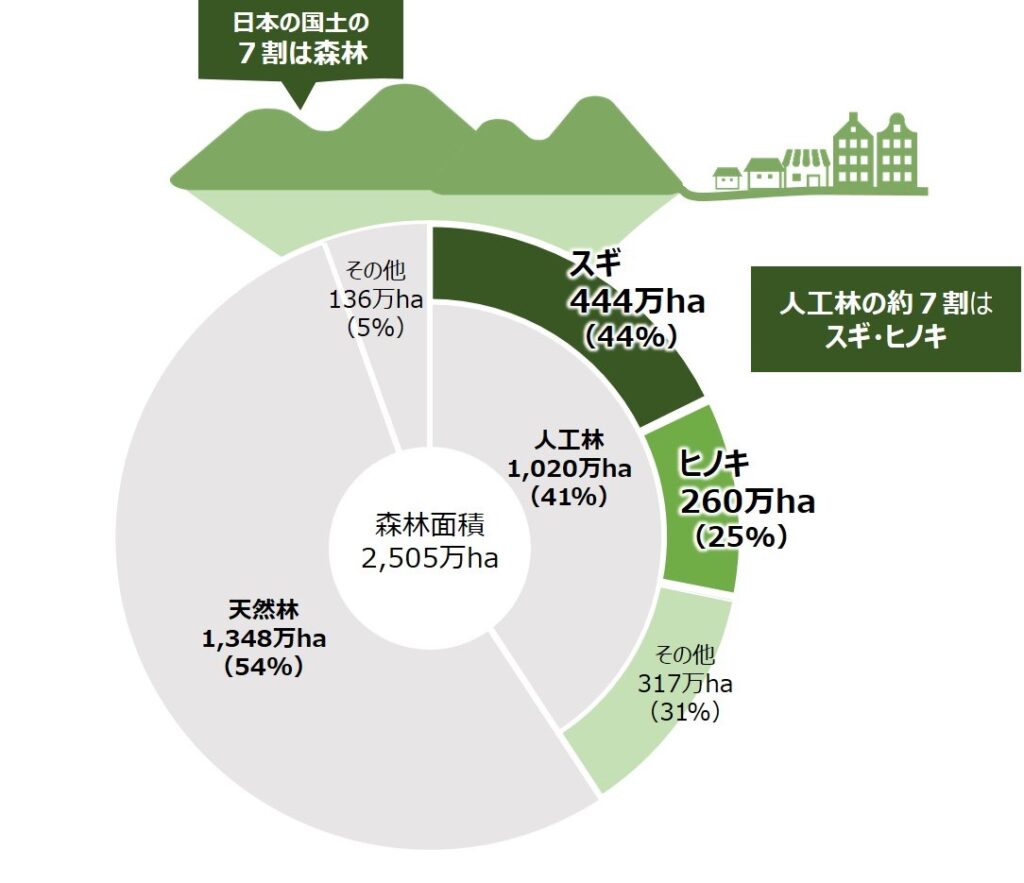

日本の森林面積のうち、約4割は人口林で、その44%にあたる444万haはスギ林となっています。

日本の国土面積は3,779万haなので、日本の国土面積のうち、約1割がスギ林ということになります。

出典:林野庁ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html

北海道・沖縄のスギ花粉

北海道・沖縄にはほとんどスギが分布していないため、スギ花粉症の人の割合も少ないです。

スギ花粉症の有症者率は全国では38.8%であるのに対し、北海道では5.6%、沖縄では8.6%と極端に低い数字になっています。

(出典:松原 篤ら「鼻アレルギーの全国疫学調査2019 (1998年, 2008年との比較) : 速報―耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として」(2020年))

ただし、北海道ではシラカバ(シラカンバ)の花粉、沖縄ではリュウキュウマツの花粉など、スギ以外の花粉症が一定数あります。

スギが植えられた経緯

これだけ人口的にスギが植えられているのは、昭和20~30年代(1945年~1965年ごろ)にかけて行われた「拡大造林計画」によるものです。

拡大造林計画が行われた経緯は以下の通りです。

- 戦中・戦後、軍事需要・物資不足に対応するために強度に森林伐採を行う

- 全国にはげ山が広がり、土砂災害などの災害が多発する

- 行政・業界は国民から批判を浴びる

- 高度経済成長期の用材需要に対応するため、天然林を人工林に転換する「拡大造林計画」を実施する

人工林に植える樹種にスギが選ばれた理由は、日本の固有種であり生育に適していること、建築用材として使いやすいことが挙げられます。

このような経緯により、昭和20~30年代(1945年~1965年ごろ)にかけてスギが大量に植林されました。

もともとは国民を災害から守り、経済成長を支えるために植林されていたのです。

しかし現在の日本では伐採期を迎えているのに伐採されていないスギが多い状態であり、その花粉によって時として恨まれてしまう存在になってしまいました。

なぜこのような状態になってしまったのでしょうか。

スギを簡単に伐採できない3つの理由

スギを簡単に伐採できない理由は、主に以下の3つです。

- 林業の人手不足と市場の問題

- 土砂災害につながるため

- CO2の吸収量が減るため

1つずつ解説します。

1.林業の人手不足と市場の問題

スギに限らず、木材を伐採するためには森林所有者の許可が必要です。

しかし、森林所有者がスギの伐採に対して積極的になれない環境が続いています。

まず、林業林業従事者は長期的に減少傾向です。

また、林業従事者の高齢化率は2020年の時点で25%と、全産業の15%と比べて高くなっています。

(参考:林野庁HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/doukou/index.html)

さらに、採算の問題もあります。

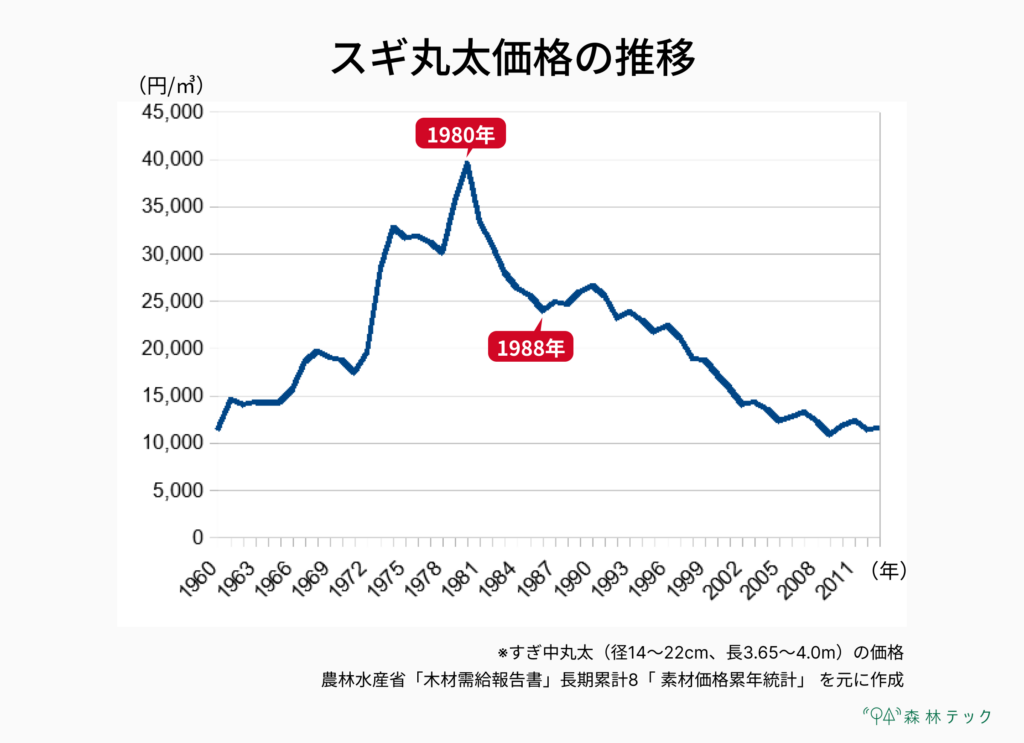

1980年(昭和55年)をピークに1988年ごろまで丸太の価格は大幅に下がっています。

木材価格の下落は、森林所有者の林業経営に対する意欲を大きく下げることになります。

近年の木材価格はほぼ横ばいではあるものの、木の伐採コスト・運搬コストを考えると採算をとれるか確証できない場合も多いです。

このように林業従事者の人手不足と採算性の問題があり、森林所有者が伐採・再造林へなかなか踏み込めないというのが現状です。

もちろん現在でもスギをはじめとする木材を伐採して生計を立てている事業体・森林所有者の方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、それを大幅に上回るスギが残っているということになります。

適度にスギを伐採し、理想的な森林の状態を保つためにも、林業の人手不足と市場の問題は真っ先に解決するべき課題の1つです。

2.土砂災害につながる

森林には「土砂災害防止機能」が備わっています。

土砂災害防止機能は、森林の樹木などの植物の根が土壌をつなぎとめることによって働きます。

また、森林は土壌中に雨を保水する機能もあり、洪水の抑制にも貢献しています。

実際に強度の伐採によってはげ山が広がっていた昭和20年代~30年代は、数多くの土砂災害・洪水が発生しています。

中でも昭和22年、東日本を直撃したカスリーン台風は、山腹崩壊に伴う土石流・河川の氾濫により約1,100名もの死者が出ました。

現在、日本の人工林は適度な伐採が必要な状況ではありますが、計画的な間伐・植林をして「土砂災害防止機能」を失わないようにしなければなりません。

3.CO2の吸収量が減る

植物が光合成をする際に「二酸化炭素を有機物に固定し、水を分解して酸素を発生させる」というのはご存じの通りです。

もちろんスギも例外ではありません。

林野庁のサイトに以下の記述があります。

36~40年生のスギ人工林1ヘクタールが1年間に吸収する二酸化炭素の量は、約8.8トン(炭素量に換算すると約2.4トン)と推定されます。

出典:林野用HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html

1世帯から1年間に排出される二酸化炭素の量は、2021年の場合約3.7トンです。

日本にスギ林は444万haあります。すべてが36~40年生のスギではないので単純計算はできませんが、多くのCO2を吸収していることになります。

スギに限らずですが、森林のCO2吸収は京都議定書でも認められています。

「京都議定書目標達成計画」では、我が国の第1約束期間における1年当たりの森林吸収量の目標値を、基準年総排出量の3.8%に相当する1,300万炭素トンとしている。

出典:森林・林業白書(平成24年版)

適切に間伐して新たに植林をするといった管理の行き届いた森林の方がCO2吸収量が多くなります。

現在のスギ林を適度に間伐することはCO2吸収の観点でもプラスに働くでしょう。

しかし、皆伐となると注意が必要です。

スギは成長が早く、CO2の吸収量も広葉樹など他の樹種と比較しても多いです。

再造林をする際、広葉樹などに切り替えることは、「CO2吸収量」の観点からするとマイナスになります。

また、現在植えてあるスギは多くの炭素を固定している状態です。

急激に伐採をしてしまうと、固定してある炭素を急激に放出してしまうことにつながりかねません。

まとめ

スギを簡単に伐採できない理由がお分かりいただけたでしょうか。

「スギを伐採する」という側面から花粉症を解決するのは、相当なハードルがあります。

マスクやメガネ、室内干し、薬の服用など、基本的な花粉症対策を徹底して花粉症の時期をともに乗り越えましょう。

とはいえ、林業を活性化することはめぐりめぐって花粉症対策につながります。

「国産材でできた家具や道具を買う」「マイホームを建てる際、国産材を使用している業者を選ぶ」など、できることから行動してみてはいかがでしょうか。

参考資料

松原 篤, 坂下 雅文, 後藤 穣, 川島 佳代子, 松岡 伴和, 近藤 悟, 山田 武千代, 竹野 幸夫, 竹内 万彦, 浦島 充佳, 藤枝 重治, 大久保 公裕.「鼻アレルギーの全国疫学調査2019 (1998年, 2008年との比較) : 速報―耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として」.日本耳鼻咽喉科学会会報.2020年,123巻6号,485-490.

菱山忠三郎 監修.「樹皮・葉でわかる 樹木図鑑」成美堂出版,2011,p283

林野庁.「森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A」.林野庁.日付不明.https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/qanda.html(2024.2.19取得)

林野庁.「スギ・ヒノキ林に関するデータ」.林野庁.日付不明.https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html(2024.2.19取得)

林野庁.「平成25年度 森林・林業白書」.林野庁.2014.https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/25hakusyo/pdf/6hon1-2.pdf(2024.2.19取得)

林野庁.「林業労働力の動向」.林野庁.日付不明.https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/doukou/index.html(2024.2.19取得)

農林水産省.「木材統計調査」.農林水産省.https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/mokuzai/(2024.2.20取得)

林野庁.「森林はどのぐらいの量の二酸化炭素を吸収しているの?」.林野庁.日付不明.https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html(2024.2.19取得)

林野庁.「平成24年度 森林・林業白書」.林野庁.2013.https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/24hakusyo/pdf/12hon3-2.pdf(2024.2.19取得)