自然の価値を「見える化」する。それがTEEBの役割です。

私たちの暮らしは、森や川、海といった自然の恵みに支えられています。

しかし、これまでそれらの価値は「当たり前のもの」として、十分に評価されてきませんでした。

TEEB(生態系と生物多様性の経済学)は、こうした自然の働きを経済的な視点から捉え直し、守るべき理由を「数字」で伝える取り組みです。

この記事では、TEEBの基本的な考え方から、国内外での具体的な活用事例まで、わかりやすくご紹介します。

目次

TEEBの概要

TEEBは正式には“The Economics of Ecosystems and Biodiversity”といい、生態系と生物多様性のもたらす経済的価値への理解を深め、価値を適切に計算するための経済的ツールの提供を目指す取り組みです。

簡単に言うと、自然の価値をお金に置き換えて考える取り組みのことです。

ヨーロッパ初の提唱ですが、現在では日本を含む世界中に広がりを見せています。

最近では政府機関だけでなく民間企業での活用事例も増えてきました。

TEEBが発足した理由

昔から自然は人間にとってとても大切な存在です。

- 森が空気をきれいにしてくれる

- 川や海が飲み水や魚を提供してくれる

- 花がミツバチによって受粉されて作物が実る

こうした自然の働き(生態系のサービス)は、「タダで使えるもの」だと思われがちでした。

ところが、開発や経済活動が進むにつれて、次のような問題が出てきました。

- 森林がどんどん伐採される → 空気が汚れる

- 川や海が汚染される → 魚がとれなくなる

- 気候変動が進む → 作物がうまく育たなくなる

自然を壊すことで、人間にとって大きな損失が出ていることに気が付きました。

自然が失われることによる損失を「お金」に置き換えて説明すれば、政治家や企業も「自然を守ることが経済的にプラスになる」として行動するはずだ、という考えのもの発足されたのがTEEBです。

TEEBの歴史

TEEBの取り組みは2000年代後半に遡ります。

2007年にドイツ・ポツダムで行われたG8+5 環境大臣会合にて「ポツダム・イニシアティブ-生物多様性2010」が支持されてTEEBプロジェクトが提唱されました。

2008年5月の生物多様性条約COP9ではTEEBの中間報告がだされ、各ステークホルダーに向けた報告書の作成が進められました。

そして2010年、名古屋で行われた生物多様性条約COP10にて一連の報告書がまとめられました。

現在では各国におけるTEEBへの取り組みを支援することにより政策決定などにおける生物多様性の価値の主流化の実践を進めているほか、「水と湿地」、「海洋と海岸」、「自然資本」といった特定のテーマに関するより詳細な報告書も発表されています。

TEEBのアプローチ方法

TEEB(生態系と生物多様性の経済学)のアプローチは、簡単に言うと「自然の価値を調べる → それをルールやビジネスに活かす → 実際に行動する」という3つのステップで進められます。

1. 自然の価値を「調べる」(評価)

まず、「自然がどれくらい役に立っているか」を調べます。

例えば、森林には以下のような機能があります。

- 二酸化炭素を吸収してくれる(地球温暖化を防ぐ)

- 雨水をきれいにしてくれる(飲み水を守る)

- 生き物の住みかになる(生態系を守る)

- 観光地としても価値がある(経済に貢献)

これらのことを「もし森がなくなったら、どれくらいお金がかかるか?」という視点で計算します。

2. 価値を「ルールやビジネスに活かす」(政策)

自然の価値を評価できたら、それをどう守るか考えます。

- 木を切る会社に「森を守りながら使うルール」を作る

- 汚染を出す会社に「環境税」をかける

- 環境を守る企業に補助金を出す

- 森を守る活動をする企業を評価し、投資を増やす

「自然を守ることが、お金的にもプラスになる仕組み」を政策として作ります。

3. 実際に「行動する」(実践)

最後に、そのルールや仕組みを実際に実行します。

- 国が森林保護区を作る

- 企業が環境にやさしい商品を作る

- 漁業が魚を獲りすぎないように制限をかける

- 地域の人々がエコツーリズムを始める(自然を守りながら観光で収入を得る)

自然を守ることを「環境のためだけじゃなく、経済のためにも大事」と考えて、皆が行動できる仕組みを作るのがTEEBのポイントです。

TEEBの事例紹介

TEEBは欧州発の取り組みではあるものの、生態系サービスや生物多様性を経済的価値という価値判断のしやすい指標で測定し重要性を認識できることから、今日では多くの国・地域で活用されています。

日本も例外ではありません。

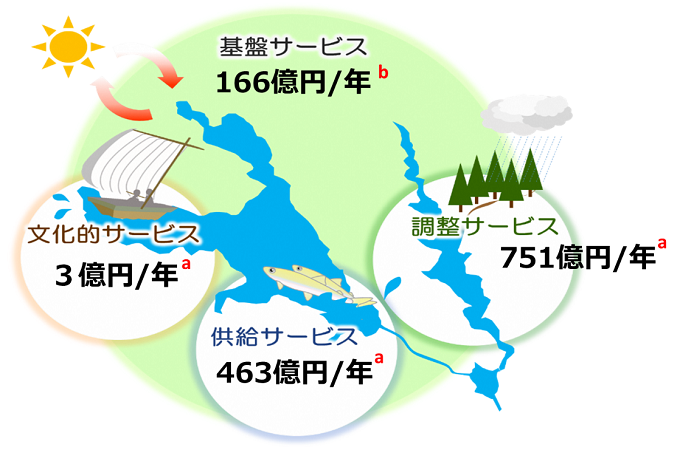

例として国立環境研究所生物・生態系環境研究センター、茨城県霞ケ浦環境科学センター、いであ株式会社の共同研究チームは、茨城県の霞ヶ浦における生態系サービスがもたらす様々な価値を評価しました。

調査の結果以下3点のことが分かりました。

- 霞ヶ浦の生態系サービスの経済的価値は少なくとも年間1,217億円にものぼる。

- 上記の数値を単位面積あたりで試算した場合、世界の湖沼・河川全体の平均よりも4倍の経済的価値となる。

- 特に価値の高い指標は良質な水質を保つ機能や浄化機能、生物の生息であり、生物多様性が霞ヶ浦の経済的価値において重要な役割を果たしている。

霞ヶ浦が持つ生物多様性・生態系サービスの重要性を明らかにしたこの研究は、令和2年に「応用生態工学会誌」にも掲載され注目を集めました。

また近年では、企業による取り組みも増えています。

例として大手広告代理店の電通は、沖縄県に拠点を置くスタートアップ、シンク・ネイチャー社と共同で企業の自然関連活動が生物多様性やビジネスに与える影響を測定し可視化するサービス「バタフライチェック」の提供を開始。

アグリベンチャーを対象とした実証実験では人工芝のグラウンドをオーガニック農法の麦畑に土地改変した結果、生物多様性の再生に9倍の効果が現れたほか、麦の収穫や保水力向上による水量調整機能が向上するなど経済的価値にも好影響を与えたことが証明され、注目を集めています。

近年は欧州を中心に企業の環境活動への意識に対して株主の立場から圧力を強める傾向も強まっており、今後も企業での活動例が増えることが想定されます。

まとめ

TEEBは「自然にはお金に換算できる価値がある」という考え方を広めて、自然を大切にしようとする取り組みです。

TEEBが提唱されてからすでに15年以上経とうとしていますが、生態系サービスや生物多様性に対しての意識はますます高まっており、それらを経済的に意識することは企業の経営においても重要な要素となっています。

自然資本の価値を可視化するには、現地の正確なデータが欠かせません。

マプリィのサービスは、森林や環境の計測・管理に役立つツールとして、多くの現場で活用されています。興味を持っていただいた方はぜひこちらをご覧ください。

参考文献

環境省「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/valuation/teeb.html (2025年1月27日参照)

環境省「平成21年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h21/html/hj09040114.html (2025年1月27日参照)

株式会社電通「電通とシンク・ネイチャー、企業の自然関連活動がもたらす生物多様性と ビジネスへの影響を可視化する「バタフライチェック」を提供開始」2024年2月29日https://www.dentsu.co.jp/news/business/2024/0229-010692.html (2025年1月27日参照)

株式会社シンク・ネイチャー「バタフライチェック:生物多様性とビジネスへの影響を可視化」2024年3月1日 https://think-nature.jp/news/%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BD%B1/(2025年5月15日参照)

国立研究開発法人国立環境研究所、生物・生態系環境研究センター、茨城県霞ケ浦環境科学センター、いであ株式会社「霞ヶ浦の多面的な経済価値を算出~多様な恵みを提供する湖、水質の改善と生物の保全が重要~」2020年11月10日 国立環境研究所ホームページhttps://www.nies.go.jp/whatsnew/20201110/20201110.html (2025年1月28日参照)

クリック